Les antennes d'émission TV en France dans les années 50-60 : Paris Tour Eiffel

A tout seigneur tout honneur, le départ de notre "Tour de France" se doit d'être donné depuis le plus ancien émetteur TV français : la Tour Eiffel qui reçoit ses premières antennes en 1935 pour des émissions d'essai en 60 puis 180 lignes à analyse mécanique, avant de passer en 1937 au 455 lignes tout électronique jusqu'au sabotage des installations avant l'entrée des Allemands dans Paris en 1940.

En 1943-1944 ceux-ci installent un émetteur au standard 441 lignes allemand. La France bénéficie alors d'un superbe centre de télévision rue Cognacq-Jay qui servira jusqu'aux années 80 pour les trois chaînes nationales de télévision, son concepteur visionnaire, Kurz Hinzmann, ayant refusé de le saboter. En reconnaissance la France lui attribuera une pension de fonctionnaire de la RTF.

Les émissions 441 lignes sont doublées à partir de 1949 par un autre émetteur fonctionnant totalement indépendamment en 819 lignes, haute définition retenue pour le futur réseau national. Il n'existe à l'époque aucune passerelle d'un lignage à un autre : la RTF doit faire cohabiter pour une même émission en studio, régie et caméras de chaque définition, ce qui ne va pas sans certains heurts, les équipes 819 se jugeant prioritaires sur celles de la basse définition dont l'arrêt est programmé pour 1958.

Les téléspectateurs 441 lignes s'estiment lésés, n'ayant droit qu'à des émissions en studio et des films des années 30 alors que ceux en 819 lignes bénéficient du car de reportage pour des grands directs extérieurs (football, arrivée du Tour de France, Messe de Minuit...). En juillet 1952 en prévision du Couronnement, la BBC (qui émet en 405 lignes) et la RTF assistée de la Radio-Industrie mettent au point un "convertisseur de définition", en fait une caméra 819 lignes aux circuits de prise de vue modifiés, braquée sur l'écran à revêtement spécial anti-moirage d'un moniteur 405 lignes également modifié pour limiter l'effet de "lignage".

Grâce à ce procédé les téléspectateurs du continent pourront ainsi voir un an plus tard en direct, converties de 405 en 819 et 441 lignes à Paris, et de 405 en 625 lignes à Breda pour les Pays-Bas et l'Allemagne de l'Ouest, le Couronnement en direct d'Elizabeth II le 2 juin 1953.

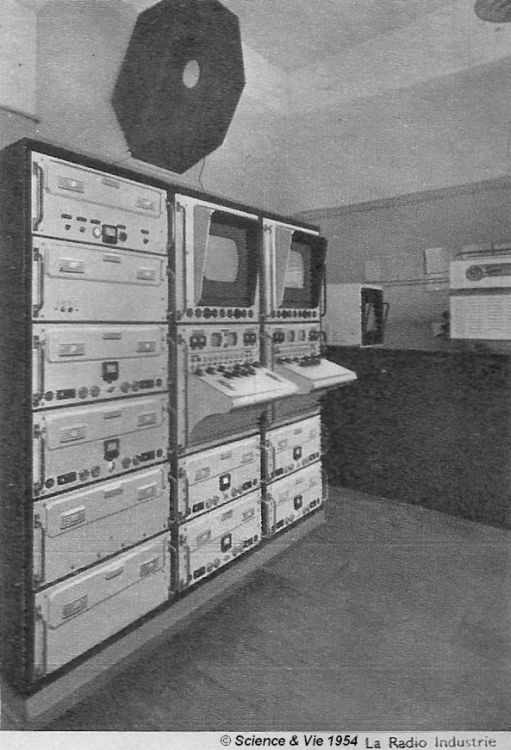

Un tel convertisseur est aussitôt installé à demeure pour l'émetteur 441 lignes parisien, qui devient un simple relais du 819 lignes mais donne désormais satisfaction à tout le monde. Le voici, en service dans les locaux de la RTF rue Cognacq-Jay en 1954 :

Sur la gauche, on y voit les baies de contrôle de cet équipement qui comprend, au fond de la salle, le moniteur 819 lignes à tube à rémanence spéciale permettant à la caméra 441 lignes de ne pas reprendre le spot trop "en direct", ce qui lui aurait fait perdre le bénéfice de l'image complète en se retrouvant uniquement avec le "flying spot". D'un autre côté, la rémanence ne devait pas être trop longue pour éviter un effet de traînage des mouvements à l'écran.

Sur la droite, la caméra 441 lignes dont le tube de prise de vue (vraisemblablement un orthicon) avait son système optique légèrement modifié pour éviter les effets de moirage à l'écran.

Apparemment cette conversion optique se faisait mieux en lumière ambiante que dans l'obscurité.

La station 441 lignes émet alors en bande I (vidéo 42 MHz, audio 46 MHz) en polarisation verticale, mieux adaptée aux courbures du relief et donnant un peu plus de portée à l'émetteur. La RTF connaît d'ailleurs ses téléspectateurs les plus éloignés : en Normandie, à Auxerre, mais aussi à... Vichy. Des vendeurs de téléviseurs garantissent même une réception stable sans un rayon de 150 km autour de l'émetteur parisien !

Pour le capter il faut de très grandes antennes en "I" (simple dipôle) ou en "H" (dipôle + réflecteur), très voisines de celles utilisées pour la BBC à Londres (41,50 - 45 MHz), comme on peut le voir sur la partie gauche de l'illustration ci-dessous :

A gauche : Document © northamptonaerials.tv

A droite : capture d'écran du film "Papa Maman ma femme et moi" (1956)

Document © Gaumont - Cocinor

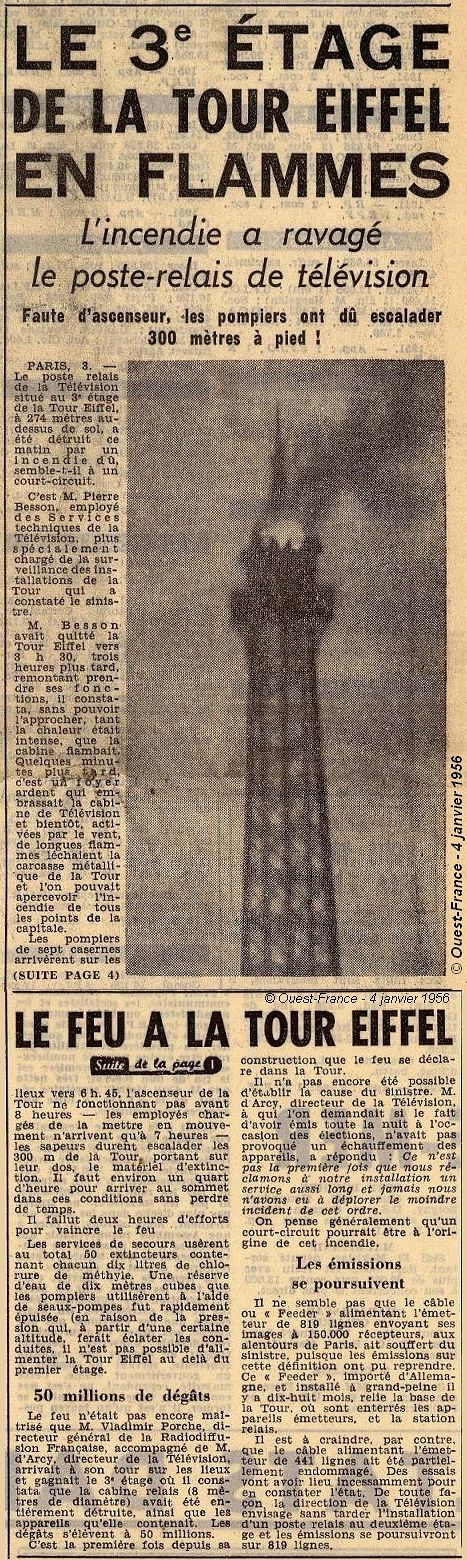

Dans la nuit du 2 au 3 janvier 1956, après une journée et une longue soirée d'élections législatives en direct, l'émetteur 441 lignes s'embrase au sommet de la Tour :

Il devait s'arrêter 2 ans plus tard, aussi la RTF renonce-t-elle à faire de coûteuses réparations pour un délai aussi court. On préfère indemniser les quelques centaines restantes de téléspectateurs concernés en leur attribuant diverses facilités pour remplacer leur poste devenu inutile, et les derniers "I" et "H" sont rapidement remplacés sur les toits parisiens par ces petites antennes 3 éléments au "trombone" caractéristique captant le 819 lignes en bande III que l'ont peut voir sur la partie droite de la photo ci-dessus. La polarisation horizontale est censée réduire les échos en milieu fortement urbanisé. C'est pourquoi les États-Unis et le Canada n'émettent qu'avec cette polarisation.

Toutefois la bande I n'est pas abandonnée : cette même année 1956 voit la mise en service de l'émetteur 819 lignes de Caen Mt-Pinçon sur le canal F2 en polarisation horizontale, tandis qu'à l'est une éphémère station "Telesaar" profite du statut encore incertain de la Sarre pour émettre (quelques jours seulement d'ailleurs) sur ce même canal F2 en polarisation verticale depuis le bâtiment émetteur d'Europe 1 (nous y reviendrons un peu plus loin). Au sud, TMC fera aussi des essais sur le canal F2 en polarisation horizontale (apparemment avec l'ancien émetteur de Telesaar) pour tenter d'agrandir un peu sa zone de diffusion, la portée en bande I étant supposée supérieure à celle de la bande III. La chaîne monégasque finira par abandonner, ses émissions créant des interférences avec l'Italie.

A la Tour Eiffel, le 441 lignes utilise deux jeux d'antennes séparés : pour le son (de simples câbles tendus verticalement) et, pour l'image, des bandes métalliques également tendues verticalement plus bas, autour de la plateforme. Bien sûr ces antennes n'avaient aucun gain, ce qui justifiait la grande puissance de l'émetteur : 30 kW, donnant en 1939 à la Tour le statut d'émetteur TV le plus puissant du monde :

Détail des antennes au sommet de la Tour Eiffel en 1949

De haut en bas : l'antenne 'tourniquet" 819 lignes (audio + vidéo),

les antennes audio puis les antennes vidéo du 441 lignes

Document © INA

Le très intéressant film muet ci-dessous a été tourné le... 1er janvier 1956, deux jours avant l'incendie de l'émetteur ! C'est dire son caractère historique très particulier.

On y voit d'abord les antennes 441 et 819 lignes et les relais hertziens mobiles sur la 3ème plateforme de la Tour, puis la préparation de l'émission de 13h en direct "Télé-Paris" de Roger Féral et Jacques Chabannes qui recevaient des personnalités du Tout Paris. On reconnaîtra ici les comédiens Michel Simon, Françoise Rosay, Robert Manuel, Jacques Morel, Jeanne Sourza, Micheline Dax et Roger Pierre. Noter le "carton" de l'émission fixé devant l'objectif d'une caméra et le fonctionnement de celles-ci et de la régie :

Document © INA

Pour le télécharger: clic droit sur ce lien,

choix "Enregistrer la cible..." (taille 24 Mo).

Si le débit de votre connexion le permet, une version en

HD 720p avec la luminosité améliorée est disponible ici

(également téléchargeable par clic droit - Taille 220 Mo)

Retrouvés dans sa précieuse collection de documents historiques, voici des articles de la revue "Antennes" n° 31 et n° 60 de Télédiffusion de France transmis par kiki37. Le premier évoque les conditions particulières et les contraintes de diffusion liées à la Tour. Les suivants décrivent les équipements et la maintenance dans les années 80 :

Document © TDF

Collection kiki37

+ Répondre à la discussion

Affichage des résultats 1 à 10 sur 1047

Vue hybride

-

18/11/2013 16h42 #1

Dernière modification par kiki37 ; 17/05/2022 à 19h58.

Colorix

Louis Marie Foratier

-------

décédé en janvier 2020

-

07/10/2014 19h16 #2

Retour au début, post n°2 de Colorix, avec quelques compléments

Le standard français de télévision a été fixé par l'arrêté ministériel du 5 avril 1949. Cet arrêté prévoyait le maintien en service de l'ancien émetteur parisien à 441 lignes jusqu'au 1er janvier 1958. On sait que ledit émetteur a été mis à la retraite bien avant. Quelques modifications mineures ont été apportées à cet arrêté. L'une porte sur l'emploi de la bande 1 de la télévision, ou bande basse. Uneautre fixe à 13,15 MHz la largeur du canal.

Par ailleurs, les autorités responsables ont. établi en juin 1952 un plan international, ratifié par la France, et dit Plan de Stockholm, sur la base duquel a été jetée la première ébauche de répartition des émetteurs sur le territoire national. L'expérience a vite montré que des aménagements devaient être apportés au plan initialement conçu, et il en est résulté en 1956 un nouveau plan d'implantation des émetteurs.

Voici le texte officiel,

en téléchargement à cette adresse: https://mon-partage.fr/f/2i47s6MU/

ci-dessous un car de reportage 819 lignesLes téléspectateurs 441 lignes s'estiment d'ailleurs lésés, ils n'ont droit qu'à des émissions en studios et des films des années 30, alors que ceux en 819 lignes bénéficient du car de reportages pour des grands directs extérieurs (football, arrivée du Tour de France, Messe de Minuit...)

" ... et à vous Cognacq-Jay ! "

Ce studio de la rue Cognacq-Jay a été constitué par les vastes locaux de l’ancien théâtre-dancing « Magic City » du 188 rue de l’Université, de l’ancienne « Pension de famille de l’Alma » au 13-15 rue Cognacq-Jay et d’un garage qui les séparait. L’avantage de ce lieux était la proximité de la Tour Eiffel, résolvant ainsi les problèmes de liaison avec l’émetteur.En 1943-1944, les allemands mettront en service un émetteur au standard allemand à 441 lignes. La France bénéficie alors d'un superbe centre de télévision rue Cognacq-Jay, qui servira jusqu'aux années 80 pour les trois chaînes nationales de télévision, son concepteur visionnaire, Kurz Hinzmann, ayant refusé de le saboter. La France, en reconnaissance, lui attribuera une pension de fonctionnaire de la RTF.

ci- dessous: La régie finale du studio en 1960:

Dernière modification par kiki37 ; 01/02/2018 à 19h42.

Répondre avec citation

Répondre avec citation

Liens sociaux