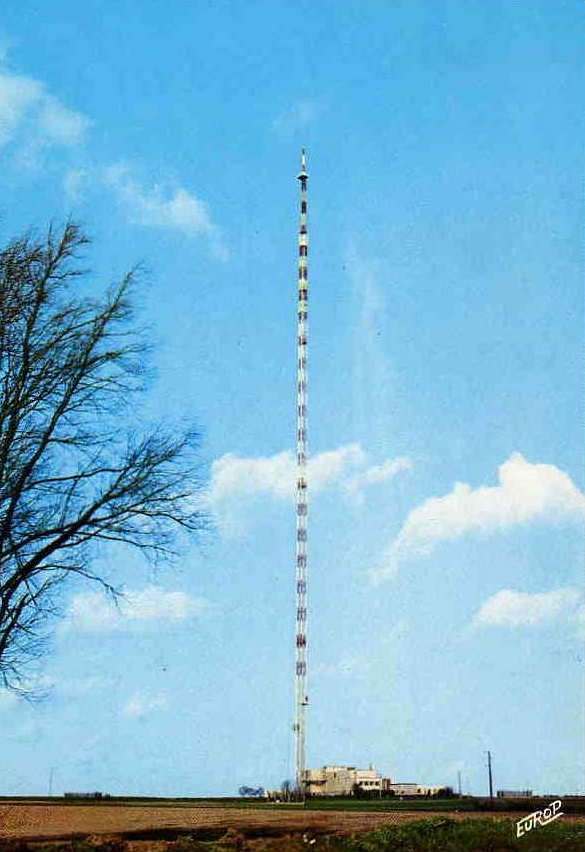

C'est vrai que le satellite a bien fait évoluer le monde de l'audiovisuel. Et tout le monde se met au câble actuellement.Bouvigny-Boyeffles, surmonté de sa nouvelle antenne UHF en 1964 :

L'émetteur de Bouvigny sera complété, pour ses émissions en UHF, par des émetteurs "intercalaires" comme celui-ci, sur le Mont des Cats près de Dunkerque...

... et au Mont-Lambert, près de Boulogne (qui complétait déjà la zone de réception de la "Une" sur le canal 4-V en bande I depuis septembre 1959), mais aussi à Maubeuge (Rousies), Valenciennes (Marly) et, pour le programme régional d'Amiens, à Hirson (Landouzy) et à Abbeville (Limeux).

Tous ces émetteurs "intercalaires" sont uniquement équipés pour la radio FM et la TV en UHF. Leurs emplacements sont soigneusement choisis pour "coller" au mieux avec les limites administratives qui aboutiront un jour à nos actuelles régions, et pour lesquelles l'ORTF a mis progressivement en place des C.A.T. (Centres d'Actualités Télévisées) dont ces émetteurs assureront une couverture optimale, tandis que les grands centres VHF comme Bouvigny avaient eu pour objectif premier de couvrir un maximum de population avec la plus grande zone de réception possible.

A la fin des années 80, la proximité de la Belgique prévoyances obsèques, de l'Angleterre et des Pays-Bas a empêché Bouvigny d'accueillir des émetteurs pour la Cing et TV6 (puis M6), qui durent se contenter longtemps d'un émetteur local à Lambersart, limité à l'agglomération lilloise.

Depuis, le passage au tout numérique a permis à la station de bénéficier du même nombre de chaînes que les autres grands centres émetteurs de province.

Quant à la Picardie, elle possède ses propres émetteurs depuis 1969 à Saint-Just en Chaussée pour couvrir l'Oise et la Somme, à Limeux pour la région d'Abbeville, et, pour l'Aisne, à Hirson Ladouzy mais aussi à Villers-Cotterets (Fleury) le tout premier émetteur UHF français à utiliser la polarisation verticale.

Dans le prochain article, nous partirons pour l'Alsace, dont le tout premier émetteur, provisoire, a fêté ses 60 ans le 30 septembre dernier. Bien que nous disposions de moins d'illustrations et de détails, nous découvrirons pourquoi la priorité a été donnée à cette région plutôt qu'à Lyon, initialement prévue pour le troisième émetteur français, mais qui dut attendre un an de plus pour bénéficier de la télévision.

Colorix

+ Répondre à la discussion

Affichage des résultats 11 à 20 sur 1047

Vue hybride

-

01/08/2016 07h41 #1Nouveau membre

- Date d'inscription

- juillet 2016

- Messages

- 1

-

01/08/2016 11h53 #2Membre

- Date d'inscription

- mars 2014

- Messages

- 3 078

-

18/11/2013 16h52 #3

Antennes d'émission TV en France dans les années 50-60 : l'Alsace a la priorité !

Juin 1953 : panique dans les hautes sphères de la RTF !

Alors que tout le monde s'est réjoui de la pleine réussite de la diffusion du Couronnement dans plusieurs pays ne partageant pas les mêmes normes techniques, une ombre au tableau vient souffler un vent d'inquiétude chez les dirigeants parisiens : les Alsaciens achètent des téléviseurs allemands ne fonctionnant qu'en 625 lignes au standard d'outre-Rhin, totalement incompatible avec le 819 lignes français !

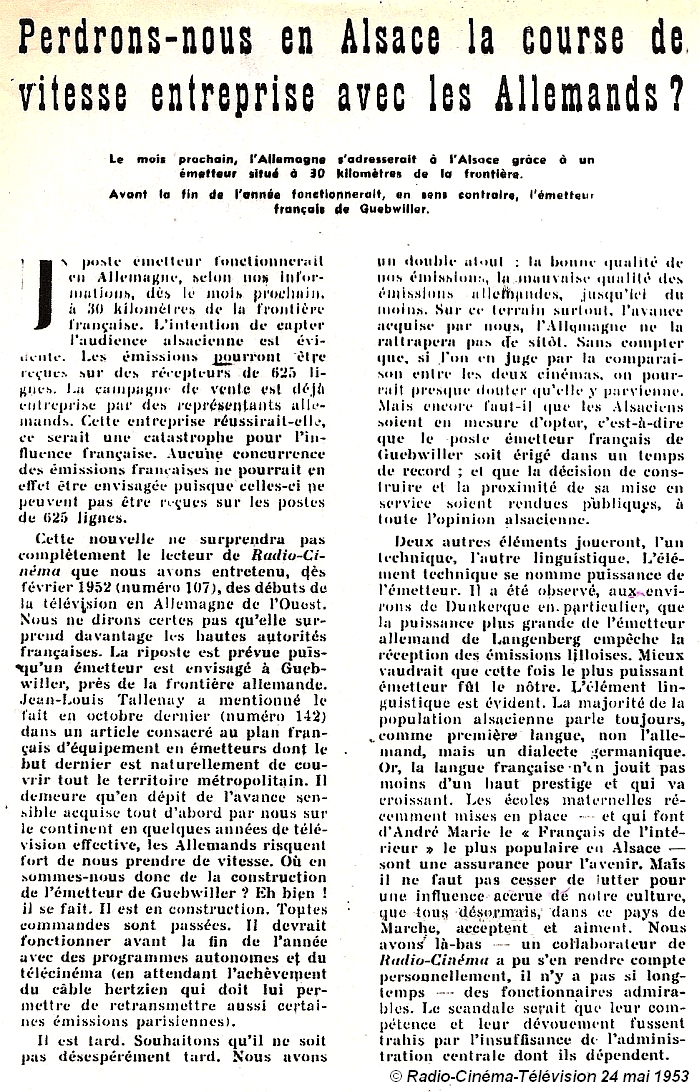

Cet article très "cocorico" de l'hebdomadaire catholique vendu dans les églises et ancêtre de

"Télérama" défend maladroitement la R.T.F. face à la T.V. allemande. Cette dernière sera

d'ailleurs présente à temps pour que les Alsaciens voient le couronnement d'Elizabeth II.

Document © Télérama

Alors qu'à Paris, les vendeurs de téléviseurs se sont frottés les mains de satisfaction grâce au Couronnement, en vendant des milliers de postes ces derniers mois, on vient d'apprendre que certains de leurs collègues, à Strasbourg, en ont fait tout autant grâce à l'émetteur récemment installé près de Baden-Baden, et parfaitement reçu dans le Bas-Rhin !

Les Strasbourgeois ont donc pu regarder le Couronnement, mais pas sur la Télévision Française, car celle-ci n'a aucun émetteur en service dans l'Est de la France. Et les programmes de l'ARD (Arbeitgeminschaft der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, "Communauté de travail des organismes officiels de Radiodiffusion d'Allemagne") sont, aussi, très attrayants : Hambourg, Berlin, Münich... tous les Länder se partagent successivement l'antenne nationale, apportant une grande variété dans la grille des programmes. Les postes allemands commencent à entrer dans les foyers alsaciens, et bientôt lorrains si la Sarre, bien que sous mandat français depuis la Libération, s'équipe elle aussi d'un émetteur relayant l'Allemagne...

"Ils n'auront pas l'Alsace et la Lorraine !"... Ce véritable casus belli hérité de la défaite de 1870 ressurgit à l'état-major de la RTF. Le directeur technique n'en est-il pas le (déjà vieux) Général Leschi ?

Inauguration de Télé-Lille : à gauche, le Général Leschi,

Directeur Technique chargé du développement du réseau TV de la RTF

Document © INA

Alors qu'on avait prévu de donner la priorité d'abord à Lyon, puis à Marseille , les deux agglomérations les plus importantes de province, la mise en chantier d'un émetteur de télévision provisoire à Strasbourg est lancée de toute urgence.

Un vaste terrain est trouvé rue Lauth, qui accueillera une Maison de la Radio et de la Télévision, et l'émetteur de télévision provisoire. Même s'il n'est pas reçu dans tout le Bas-Rhin, il empêchera au moins l'hémorragie de continuer à attirer les Alsaciens vers l'influence allemande voisine. Car nous ne sommes qu'en 1953, les téléviseurs reçoivent, soit les 819 lignes français avec le son en modulation d'amplitude et la polarité positive de la vidéo, soit le 625 lignes allemand (déjà adopté par les Pays-Bas et l'Italie) au son en FM avec polarité négative de la vidéo. Les téléviseurs multistandards sont rares et chers. C'est donc la guerre à l'audience sur fond de normes techniques ! Sus à l'envahisseur !

L'émetteur alsacien avec sa tour autoporteuse d'une soixantaine de mètres de hauteur, est donc inauguré dès le mois d'octobre 1953, tout le monde a mis les bouchées doubles :

Dernière modification par kiki37 ; 05/04/2022 à 14h22.

Colorix

Louis Marie Foratier

-------

décédé en janvier 2020

-

18/11/2013 16h53 #4

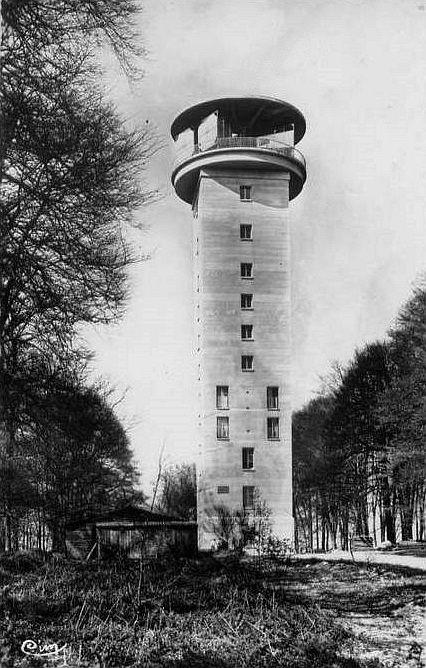

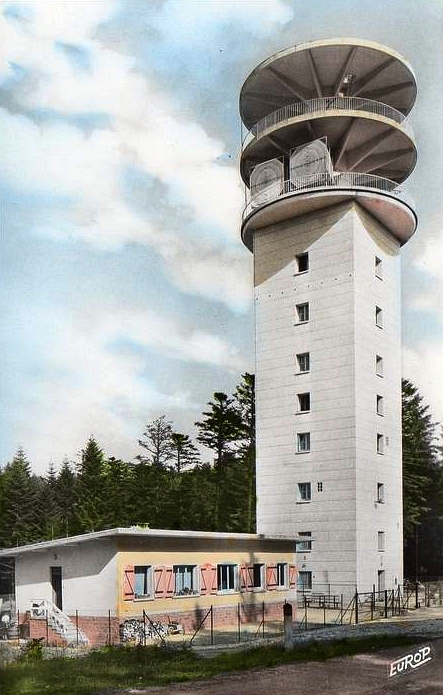

Fonctionnant d'abord en autonome comme Lille, Strasbourg reçoit par train de Paris les émissions kinescopées (enregistrées sur film à partir d'un moniteur équipé d'un tube cathodique spécialement adapté), en particulier le journal télévisé de la veille. Il faut en effet laisser le temps aux PTT, alors seuls autorisés à tracer des "câbles hertziens", le temps de relier Paris à Strasbourg via de nombreuses tours relais :

La tour de relais hertzien de Villers-Cotterets, assurant à la fois

le relais de Paris vers Lille et vers Strasbourg. Noter les logements

pour le personnel dans les étages inférieurs de la tour.

Document © Delcampe.fr

(image non retrouvée)

La tour hertzienne de La Hoube près de Dabo, dans les Vosges, entre Metz et Strasbourg.

Document © Delcampe.fr

Les équipements n'étant pas automatisés, les personnelslogent

sur place, ici à La Hoube dans un petit bâtiment au pied de la tour.

Document © Delcampe.fr

Dernière modification par kiki37 ; 05/04/2022 à 15h00.

Colorix

Louis Marie Foratier

-------

décédé en janvier 2020

-

18/11/2013 16h54 #5

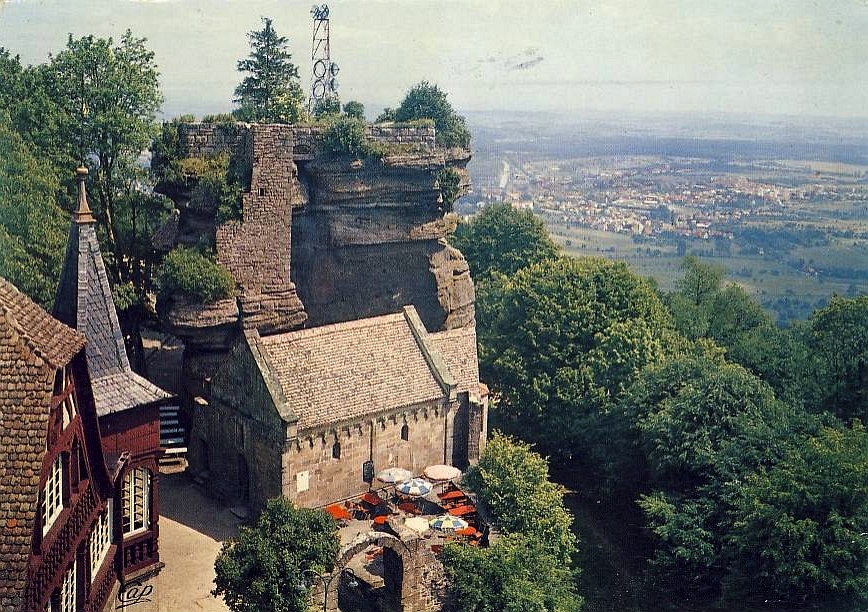

Certains relais hertziens de moindre importance ne nécessitent pas une intervention

humaine permanente, comme ici sur le Haut-Barr dominant Saverne, en Alsace.

Document © Delcampe.fr

Le 25 décembre 1953, la liaison hertzienne avec Strasbourg est mise en place avec, en prime, la possibilité d'envoyer des images d'Alsace vers Paris. Comme Lille, Strasbourg a le privilège de proposer des émissions régionales en complément au relais du programme national, y compris en dialecte alsacien.

L'émetteur a une particularité technique notable : il émet sur le canal F5, en polarisation horizontale. Or ce canal F5 est "hors bande" : alors que les fréquences allouées à la télévision sont normalement comprises entre 175 et 230 MHz, le 819 lignes gourmand en fréquences (11,15 MHz de largeur de bande au lieu de 7 MHz pour les émetteurs 625 lignes !) a du recourir à deux astuces : la première, c'est le recours aux fréquences comprises entre 162 et 175 MHz, soit en gros la place pour un canal supplémentaire.

L'autre astuce, ce sont les canaux "inversés", particularité essentiellement française, avec les canaux "impairs" en "infradyne" et les canaux "pairs" en "supradyne"...

Pour le profane, ces termes barbares veulent tout simplement dire que pour une bande de fréquences à peu près identique, la porteuse vidéo est soit d'une fréquence inférieure ("infradyne"), soit supérieure ("supradyne") à la fréquence de la porteuse audio. En jouant aussi sur les polarisations d'antennes, on peut faire voisiner deux émetteurs ayant à peu près les mêmes fréquences, mais les porteuses son étant totalement à l'opposé l'une de l'autre, et les porteuses vidéo légèrement différentes, et la polarisation d'antenne étant un barrage efficace contre d'éventuelles interférences mutuelles, la réception, même dans les zones limites de réception commune, permettait de capter l'un ou l'autre des émetteurs sans trop de problèmes.

Avec ses 164 MHz de fréquence vidéo, et ses 175,15 MHz de fréquence audio, le canal F5 de Strasbourg est donc en "infradyne". Un peu plus tard, le 31 juillet 1956, l'émetteur voisin de Metz-Luttange partagera la même bande de fréquences, mais sur le canal F6 "supradyne", avec la vidéo sur 173,40 MHz et l'audio sur 165,25 MHz. Tous deux seront pourtant en polarisation horizontale, mais, même lorsqu'en 1964 l'émetteur de Nordheim aura une portée plus grande, et donc une zone de réception commune à mi-chemin avec Luttange, apparemment le voisinage se passera sans trop de difficultés...

Dominant la Maison de la Radio-Télévision, l'émetteur de la rue Lauth dans les années soixante...

Document © Delcampe.fr

(image non retrouvée)

Document © Delcampe.fr

... et de nos jours, vu depuis la rue Lauth :

Cliquer sur l'image ou le lien ci-dessous pour ouvrir la page Google Street View

Document © Google Street View

Dernière modification par kiki37 ; 05/04/2022 à 15h04.

Colorix

Louis Marie Foratier

-------

décédé en janvier 2020

-

18/11/2013 16h54 #6

En 1964, afin d'améliorer la réception dans le nord du Bas-Rhin, le tout nouvel ORTF met en service un émetteur régional plus puissant et plus performant, grâce à un pylône de plus de 130 mètres sur les hauteurs de Nordheim, à l'ouest de Strasbourg. Nombreux sont ceux qui doivent alors réorienter leurs "râteaux" vers le nouvel émetteur :

Noter le pylône autoporteur séparé assurant les

liaisons hertziennes avec celui de la rue Lauth.

Document © structurae.info

L'arrivée prévue de la Deuxième Chaîne pour le début de 1965 a sans doute contribué à ce choix. Avec son pylône trop petit et son emplacement peu élevé, l'émetteur de la rue Lauth ne pouvait donner des résultats satisfaisants pour une diffusion en UHF qui porte bien moins loin que la VHF. Dans le nord du Bas-Rhin, il faudra d'ailleurs installer un petit émetteur intercalaire à Wissembourg, au Col du Pigeonnier, pour améliorer la réception de la radio FM et de la TV en UHF :

L'émetteur intercalaire FM et UHF de Wisembourg

sur les hauteurs du Col du Pigeonnier.

Document © structurae.info

L'ancien pylône rue Lauth sera néanmoins conservé pour les liaisons hertziennes entre la station régionale de la Place de Bordeaux et ses émetteurs, mais aussi avec Paris et avec l'Allemagne voisine.Dernière modification par kiki37 ; 08/04/2022 à 14h49.

Colorix

Louis Marie Foratier

-------

décédé en janvier 2020

-

18/11/2013 16h55 #7

Quant à Colmar et Mulhouse, elles devront attendre le début de 1956 avant qu'une haute tour autoporteuse soit installée.

Ce ne sera pas au sommet du Ballon de Guebwiller comme prévu initialement (voir ici des informations intéressantes et des illustrations fournies par notre ami Casimodo. Un grand merci à lui !) ledit Grand Ballon des Vosges devant se contenter ultérieurement d'un simple réémetteur...

... mais sur les hauteurs du Belvédère à l'entrée sud de Mulhouse :

Sa portée assez conséquente lui permet d'être confortablement reçu dans le nord de la Suisse et dans le Würtemberg voisins.

Dans les années 80, l'abandon du 819 lignes contraint TDF à restituer aux PTT l'ancienne partie "hors bande" des canaux F5 et F6 (160-175 MHz), l'obligeant à trouver de nouvelles fréquences pour la future chaîne Canal Plus, en négociant avec les pays voisins pour essayer de caser Nordheim dans une bande III déjà bien encombrée. Finalement, ce centre pourra émettre sur le nouveau canal L10, mais avec une puissance deux fois moins importante qu'auparavant (20 kW au lieu de 50 kW de puissance apparente rayonnée) et en polarisation désormais verticale, obligeant une fois encore les Bas-Rhinois à modifier ou remplacer leurs antennes. Mulhouse-Belvédère, lui, n'aura pas ce problème,ayant déjà une bande de fréquences assignée dans laquelle il casera son nouveau canal L5-H.

Par la suite, le problème de pénurie de fréquences lié au grand nombre d'émetteurs étrangers voisins obligera La Cinq et M6, comme à Lille, à se contenter d'un émetteur local couvrant uniquement l'agglomération strasbourgeoise. C'est un nouveau site au Port du Rhin qui sera préféré à celui de la rue Lauth, son pylône d'environ 100 mètres de hauteur permettant de couvrir une zone un peu plus grande :

Avec l'arrivée de la télévision numérique, une remise à plat complète des fréquences est négociée entre les différents pays frontaliers, permettant à Nordheim, désormais doté d'un pylône de 270 mètres, et aux autres émetteurs alsaciens de disposer de toutes les fréquences nécessaires avec, néanmoins, le recours à la nouvelle norme MPEG4, moins gourmande en fréquences que la MPEG2, mais qui de toute façon la remplacera à terme dans toute la France, ne serait-ce que pour le passage des diverses chaînes à la HD.

Prochaine étape de notre Tour de France des émetteurs régionaux : Lyon, mis en service le 15 octobre 1954 sur la tour de Fourvière, et le 24 décembre 1955 sur le sommet du Mont-Pilat.Dernière modification par kiki37 ; 08/04/2022 à 14h54.

Colorix

Louis Marie Foratier

-------

décédé en janvier 2020

-

18/11/2013 16h56 #8

L'incroyable saga de la télévision en Sarre dans les années 50 : Telesaar

Il convient d'abord de situer le décor, car peu d'entre nous le connaissent vraiment !

De taille à peu près égale à celle de son riche voisin immédiat le Luxembourg à l'ouest, (moins de 2600 km² chacun), la Sarre est de nos jours deux fois plus peuplée (près de un million d'habitants) :

1948-1957 : au carrefour de la République Fédérale Allemande, du Luxembourg et

de la France sous laquelle est en protectorat, la Sarre profite pendant quelques

années d'une indépendance sous mandat mais qui lui donne certaines libertés.

Document © Google Maps

Après la Seconde Guerre Mondiale, incorporée dans la Zone d'Occupation Française, la Sarre placée sous le contrôle des autorités militaires françaises est autorisée à procéder à des élections de conseillers municipaux dès 1946. L'année suivante, ces derniers adoptent une Constitution Sarroise donnant à la région un statut de véritable Etat (mais devant rester en lien étroit avec la France) reconnu comme tel au plan international. La Sarre a ainsi participé aux Jeux Olympiques de 1952 en Finlande, et son équipe de football s'est opposée à celle de l'Allemagne de l'Ouest dans les qualifications de la Coupe du Monde 1954... qui fut bien sûr télévisée (nous y reviendrons).

Dans la période des années 50 qui nous intéresse, la télévision naissante en Europe suscitait bien de l'intérêt de la part des investisseurs privés. En radio, le monopole était la règle partout, à l'exception des trois petits pays entourant la France, qui avait nationalisé ses postes privés : le Luxembourg et Andorre, dont les stations commerciales avaient débuté dans les années 30, et Monaco où Radio Monte-Carlo démarra véritablement après la guerre.

Un homme d'affaires sulfureux et controversé d'origine roumaine, Charles Michelson, mena diverses opérations dans lesquelles fut impliqué l'Etat monégasque, par le biais d'une participation bancaire dans sa société "Images et Son" qui allait devenir, en plus de Télé Monte-Carlo, l'actionnaire majoritaire d'un autre projet de télévision privée, en Sarre.

Dès le début des années 50, avant même la naissance de Télé-Luxembourg en 1955, les Sarrois souhaitaient avoir leur propre chaîne de télévision et cherchaient des investisseurs pour financer sa construction et son fonctionnement.

Etat quasi-souverain, la Sarre avait obtenu à la conférence de Stockholm de 1952 l'attribution d'un canal de télévision, mais elle y était représentée par les P.T.T. français qui planifiaient leurs projets sur la base du 819 lignes adopté quatre ans plus tôt, et donc avec des canaux "F " d'une largeur de bande de 14 MHz, soit deux fois plus que les canaux "E " du 625 lignes adopté par la République Fédérale d'Allemagne (R.F.A.).

Au lieu de la bande III en polarisation horizontale majoritaire dans les canaux attribués en Europe, Sarrebruck se vit attribuer un canal "F1b" (en réalité le "F2" français : audio 41,25 MHz – vidéo 52,40 MHz) en bande I et en polarisation verticale, avec les mêmes critères de diffusion que le "F1" (ou "F1a") désignant au plan international les fréquences de l'émetteur 441 lignes de la Tour Eiffel (audio : 42,00 MHz – vidéo 46,00 MHz) initialement fixées avant-guerre pour ses émissions en 455 lignes. La P.A.R. (puissance apparente rayonnée) prévue pour ce canal "F1b" (ou "F2") était de 100 kW.

Ses inconvénients majeurs étaient la taille très imposante des futures antennes de réception sur les toits mais surtout une très grande sensibilité aux parasites. En contrepartie, ce canal avait des chances de bénéficier d'une zone de réception plus vaste qu'en bande III.

Associées, la société "Images et Son" de Charles Michelson et la "Radio-Industrie" présidée par l'inventeur du 819 lignes, Henri de France, avaient tout intérêt à prendre le contrôle de cette future télévision sarroise qui pourrait émettre des programmes commerciaux en français vers l'Alsace, la Lorraine et l'est de la Belgique. L'ouest de l'Allemagne, avec ses récepteurs 625 lignes totalement incompatibles techniquement (les multistandards étant alors très rares et très chers) était sans intérêt pour une station en 819 lignes, à la fois du point de vue commercial mais aussi politique.

Les deux sociétés prirent la majorité des parts dans la Saarland Fernsehen AG (Société Anonyme de Télévision de la Sarre) désormais présidée par Henri de France et titulaire de la concession en Sarre par convention avec l'Autorité de Radiodiffusion Sarroise, gestionnaire de Radio Sarrebruck. Le directeur de celle-ci, un certain Billman, était lui-même actionnaire de la nouvelle société de télévision et il avait depuis longtemps l'idée de monter une puissante radio commerciale privée en Sarre. Le prétexte de financer la future télévision privée par les profits dégagés par une telle radio suffit aux autorités sarroises pour autoriser la création de cette station de radio. C'est ainsi qu'en liaison avec les actionnaires français fut créée "Europe n°1", délibérément orientée en direction du public français, et en concurrence directe avec sa voisine Radio-Luxembourg, devenue depuis, RTL en 1969.

Les débuts de "Europe n° 1" furent chaotiques car la place manquait dans la gamme des grandes ondes. La station émigra sur plusieurs fréquences en provoquant à chaque fois des protestations des pays voisins : Luxembourg, Suisse, Danemark, Norvège... Finalement, un accord fut passé avec la R.D.A. (République Démocratique Allemande) dont l'émetteur était dirigé vers l'est. Décalé de quelques kilohertz et bloquant sa diffusion vers l'est, Europe n° 1 émettait enfin depuis le plateau du Feldbeg-Berus à l'ouest de Sarrebruck, avec ses messages publicitaires initialement destinés en majorité à financer la télévision sarroise :

Le logo d' Europe 1 à ses débuts

évoquait ses vues sur la télévision

Document © Saarnostalgie.de et Europe 1

Celle-ci avait entre temps commencé à émettre de façon expérimentale dès 1953 avec un petit émetteur de 100 Watts de puissance crête-image installé sur un pylône au sommet de la colline du Eschberg à l'est de Sarrebruck :

Le pylône de Telesaar à côté de la Eschberg Hof

n'existe plus, et cette ferme est devenue un hôtel.

Document© Saarnostalgie.de

La Sarre ne souhaitant pas utiliser le 625 lignes allemand,c'est donc du matériel français fonctionnant en 819 lignes qui fut installé, utilisant le canal français F7 (177,15 – 188,30 MHz) en polarisation horizontale, canal mis à disposition par la RTF qui n'en avait pas l'usage. C'est avec ces caractéristiques que Telesaar allait émettre pendant près de cinq ans, jusqu'à sa fermeture le 15 juillet 1958, mais dans des conditions de réception souvent difficiles hors de l'agglomération de Sarrebruck :

Un technicien sur la plateforme sous les panneaux

rayonnants diffusant le canal F7-H. Le rôle de celui

en déport, à sa gauche, n'est pas défini. Peut-être

pour renforcer le retour-antenne vers le centre-ville

où se trouvait le centre de production de la station.

Document© Saarnostalgie.de

En 1954, la société propriétaire Fernseh AG commença la construction d'une petite tour de béton près du gigantesque bâtiment hébergeant les émetteurs ondes longues d'Europe n°1. Le but était de l'utiliser pour lancer une nouvelle station totalement indépendante de Telesaar, mais en concurrence frontale avec la future Télé-Luxembourg (lancée en janvier 1955) sous le nom de "Europe n°1 Télévision" :

Devant utiliser le canal F2 initialement attribué à la Sarre par la conférence de Stockholm, avec une puissance apparente rayonnée de 100 kW, identique à celle qu'utiliserait à terme la chaîne luxembourgeoise, le but final de Europe n°1 Télévision était identique à celui de la radio, à savoir détourner le plus possible de téléspectateurs de Télé-Luxembourg tout en profitant d'un canal devant, en principe, lui donner une zone de réception légèrement plus grande et, notamment, meilleure dans le nord de l'Alsace.

Éloigné d'environ 45 km du site d'émission de Télé-Luxembourg à Dudelange, celui du projet

"Europe 1 Télévision" sur le plateau du Felsberg était, comme pour la radio, en concurrence

frontale directe pour atteindre une zone de réception à peu près équivalente en France.

Document © Google Maps

Malgré ses conditions de diffusion assez limitées, Telesaar allait, pendant plusieurs années, ponctuer la vie politique, sociale, culturelle et même sportive des Sarrois depuis son petit studio de 58 m² installé en plein centre de Sarrebruck et relié avec l'émetteur par des faisceaux hertziens installés sur le toit, mais aussi avec le car de reportage de la station permettant des directs, y compris pour des émissions en public : music-hall et variétés depuis deux théâtres, matchs locaux de football et de catch (la chaîne n'avait pas le droit de relayer l'Eurovision), courses de chevaux, de moto etc.

Calqué sur le modèle de celui fourni par la Radio-Industrie à la R.T.F., le car de

direct de Telesaar était largement utilisé pour couvrir les compétitions sportives,

les événements politiques, et les spectacles en public depuis les théâtres locaux.

Document © Saarnostalgie.de

Tous les programmes étaient en dialecte sarrois ou en allemand, présentés par des animateurs, présentatrices et journalistes "du crû". Les Sarrois composaient la quasi totalité de l'effectif d'une trentaine de personnes faisant tourner la chaîne, personnels techniques, administratifs et de direction compris.

Comme ce sera également le cas quelque temps plus tard pour Télé Monte-Carlo et Télé-Luxembourg, ces effectifs réduits en personnel n'avaient absolument rien à voir avec ceux de la R.T.F. qui produisait elle-même un grand nombre d'émissions de prestige : "dramatiques" (théâtre télévisé en plateau en direct), retransmissions du Festival d'Avignon, des 24 heures du Mans, émissions littéraires ("Lectures pour tous"), documentaires ("La vie des animaux") ou d'information ("Cinq colonnes à la Une"), qui mobilisaient des centaines de personnes à Cognacq-Jay comme aux Buttes-Chaumont..

Malgré cet handicap, les programmes de Telesaar étaient quand même assez variés, comme le montre la grille ci-dessous (traduite en français) non seulement publiée dans la presse quotidienne mais aussi dans un magazine de radio-télévision propre à la Sarre :

Journal télévisé et courtes rubriques de services ou de conseils composaient

l'essentiel de la production propre de la station, qui comme le feront également

Télé-Monte Carlo et Télé-Luxembourg, aura largement recours aux films de long

métrage, à l'exception de spectacles de variétés produits dans des théâtres locaux.

Document © Saarnostalgie.de

Traduction L.M.F.Telesaar fonctionnera ainsi, avec son émetteur de faible puissance en bande III, jusqu'à ce que les événements politiques l'obligent à mettre fin à ses émissions le 15 juillet 1958 à la demande du Ministère Fédéral des Postes désormais en charge de la radio-télévision dans le nouveau "Land" allemand de la Sarre.

Entre temps, la télévision nationale allemande ARD avait installé, avec l'aide logistique de la Südwestfunk de Baden-Baden, un émetteur de 100 Watts sur la tour de béton du Schwarzenberg, relativement proche de celle de l'Eschberg de Telesaar et couvrant elle aussi essentiellement la ville de Sarrebruck, sur le canal E2-V en 625 lignes norme B.

La tour en béton a été construite en 1930 sur la colline du

Schwarzenberg ( 376 m), la plus élevée de Sarrebruck.

Haute de 46 m, elle est utilisée pour la téléphonie mobile.

Document © Google Maps et M. Tobias Lana (2016)

L'équipement mis en place sur la tour

du Schwarzenberg pour relayer l'ARD

sur le canal E2-V en 625 lignes norme B

Document © Saarnostalgie.de

Cet émetteur provisoire fut mis en service le 1er janvier 1957, date officielle de l'entrée de la Sarre dans la République Fédérale d'Allemagne. Ses fréquences entraient dans la bande plus large (canal F2) attribuée à la Sarre par la Conférence de Stockholm. Il devait diffuser la cérémonie officielle d'adhésion de la Sarre à la RFA mais par un coup du sort, l'émetteur SWF du Hornisgrinde qui le pilotait tomba en panne, et c'est sur Telesaar qui retransmettait aussi l'événement, que les Sarrois purent le suivre... en 819 lignes uniquement.

Encadrée par deux caméras 625 lignes de l'ARD, celle en 819 lignes de Telesaar

retransmet comme pour de nombreux autres événements sarrois, la cérémonie

d'adhésion de la Sarre dans la RFA en direct du Théâtre Municipal de Sarrebruck.

Document © Saarnostalgie.de

Toutefois, la Fernseh AG s'estimant propriétaire de cette bande de fréquences, réussit à faire cesser les émissions de l'ARD, qui se trouvait obligée de lui demander son accord préalable avant de faire, de temps en temps, des émissions depuis le Schwarzenberg. De son côté, la Fernseh AG hâtait la mise en place d'un émetteur de 3 kW crête-image sur la tour de béton du bâtiment émetteur de la radio Europe n°1, sur le plateau du Felberg :

Le bâtiment "futuriste" devant deux des pylônes de l'émetteur ondes longues d' Europe 1.

A droite, la tour de béton destinée à diffuser "Europe 1 TV" à ses débuts sur le canal F2-V.

Elle n'aura servi que pour relayer Telesaar pendant onze jours, mais a été conservée en l'état.

Cliquer dans l'image ou ici pour l'afficher en très grande taille

Document © M. Marco Kany, Sarrebruck et resonanzen.eu

Telesaar commençait ainsi à émettre le 15 janvier 1958 depuis le Felsberg avec cet émetteur sur le canal F2-V en 819 lignes et pouvait être désormais parfaitement reçue dans tout le Land et même au-delà, mais le gouvernement fédéral à Bonn, agacé par ces agissements, parvenait à obtenir discrètement de l'UER le remplacement du canal F2 norme E 819 lignes, par le canal E2 en norme B 625 lignes, seul standard officiellement adopté par la RFA.

Le 25 janvier 1958, l'émetteur était fermé officiellement sur intervention du ministère fédéral des postes et de la police :

Finalement, le gouvernement fédéral allemand faisait définitivement interdire, non seulement les émissions de Telesaar, mais aussi celles d'Europe n°1 en mars 1958 :

Toutefois, la radio en ondes longues était sauvée par une prise de participation majoritaire de l'Etat français par l'intermédiaire de la SOFIRAD (Société Financière de Radiodiffusion) et continuait d'émettre, en français, vers la France et donc sans viser le public allemand.

Il n'en allait pas de même pour Telesaar, qui, en violation de l'interdiction d'émissions privées, émettait désormais à destination de la population d'un Land allemand, en allemand et avec des caractéristiques techniques non conformes à celles en vigueur dans le pays.

La station était contrainte de cesser définitivement ses activités le 15 juillet 1958, mais son émetteur 819 lignes sur le canal F7-H était temporairement utilisé avec un convertisseur de définition pour relayer les émissions de l'ARD jusqu'en novembre, après la mise en service de l'émetteur 625 lignes norme B (canal E2-V) sur les hauteurs du village de Göttelborn au nord de Sarrebruck, avec 100 kW de puissance apparente rayonnée lui permettant d'être reçu largement au-delà de la Sarre, en Rhénanie-Palatinat, dans le nord de l'Alsace et de la Lorraine, au Luxembourg et même dans l'est de la Belgique :

L'émetteur des Hauteurs de Göttelborn en 2006. Il diffusait l'ARD sur le canal E2-VPar la suite, en juillet 1976, cet émetteur allait passer en polarisation horizontale pour réduire les interférences des stations éloignées, notamment celles de BBC1 dont les émetteurs principaux (en particulier Holme Moss et North Hessary Tor sur le canal B2 et Kirk o'Shotts sur le B3) étaient tous en polarisation verticale alors que l'horizontale était attribuée au réseau secondaire avec des puissances très inférieures.

mais était secondé par un autre centre diffusant ce même programme sur le canal E11-H

Cliquer dans l'image ou ici pour l'afficher en très grand taille

Document © Dk67 - Wikipedia.org

Désormais inutile, l'émetteur 819 lignes de 3 kW sur le canal F2 qui n'avait fonctionné qu'une dizaine de jours depuis la tour de béton d'Europe 1 au Felsberg, fut démonté, ainsi que ses antennes, et utilisé de façon expérimentale au Mont-Agel en vue d'étendre la réception de Télé Monte Carlo grâce à la portée supposée plus souple de la bande I dans les vallées de Haute-Provence. Les essais ne furent guère concluants et durent être abandonnés, l'Italie se plaignant d'interférences sur la côte Adriatique, et l'émetteur R.T.F. de Bastia, en vue directe du Mont-Agel, devant utiliser à terme ce même canal F2 avec une puissance-crête image de 500 Watts, soit 10 kW de P.A.R.

Mais ceci est une autre histoire que nous découvrirons lors de l'étape consacrée à la Provence-Côte d'Azur, à TMC et à la Corse (ou en cliquant ici si vous souhaitez accéder dès maintenant à l'histoire des débuts de TMC, à l'époque la soeur cadette de Telesaar).

Dans l'immédiat, pour encore plus de détails sur l'histoire des débuts de la télévision en Sarre, voici la traduction maison intégrale (ce qui a pris beaucoup de temps) de la page très complète, avec de nombreux autres documents du site sarrois saar-nostalgie.de qui lui est consacrée : cliquez sur la mire ou ici pour y accéder :

La mire de Telesaar, très inspirée de celle de la RTF

Cliquer dans l'image ou ici pour accéder à la

traduction intégrale en français de la page du

site sarrois saar-nostalgie.de consacrée à

l'histoire des débuts de la télévision en Sarre

Document© Saarnostalgie.de

A noter : en plaçant votre pointeur sur une image (ou en la touchant pour les smartphones ou tablettes) qui comporte un texte en allemand, vous ferez apparaître sa traduction en français.

Et aussi... en allemand, mais comportant de nombreux passages intéressants, ces deux vidéos réalisées par la SudWestFunk (SWF) de Baden-Baden et la Saarlandischer Rundfunk (SR) sur l'histoire de Telesaar et de l'ARD en Sarre :

Vidéo 1 : cliquer ici _________________Vidéo 2 : cliquer ici

Si votre connexion est trop lente, faire un clic droit, choix "Enregistrer la cible sous..." pour les télécharger et les visionner depuis votre disque dur (taille vidéo 1 : 46 Mo ; taille vidéo 2 : 52 Mo).

Dernière modification par kiki37 ; 12/04/2022 à 11h44.

Colorix

Louis Marie Foratier

-------

décédé en janvier 2020

-

18/11/2013 16h57 #9

Antennes d'émission TV en France dans les années 50-60 : Lyon Fourvière et Mont-Pilat

Alors que la station de télévision de Lille a été inaugurée en 1950, la grande métropole du Nord s'était déjà familiarisée avec ce nouveau média dès les premiers mois de 1939 : des démonstrations au standard officiel de l'époque, le 455 lignes, avaient eu lieu dans le cadre de l'Exposition du Progrès Social avec même, le 14 juillet, la retransmission du défilé en direct (mais en circuit fermé).

Lyon a donc dû, en 1953, céder sa place à Strasbourg pour contrer la menace d'une invasion du 625 lignes allemand dans les foyers alsaciens.

La "Capitale des Gaules", elle aussi, a eu l'occasion d'accueillir la télévision sur son territoire : en octobre 1941, le jeune ingénieur Henri Defrance (ou Henri de France) et la Radio-Industrie ont été forcés de quitter la zone occupée, dans laquelle toute entreprise ou usine de radio-électricité est bannie par les Allemands, pour se replier dans le quartier Saint-Clair, à Lyon.

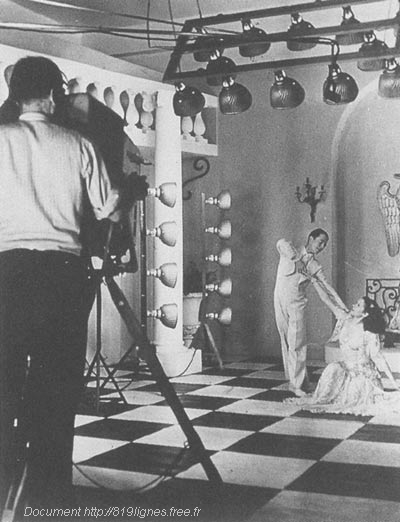

11 octobre 1941 : premiers essais de télévision en zone non occupée

Document © 819lignes.free.fr

(cliquer sur ce lien pour découvrir d'autres photographies)

Pourtant, il existe des exceptions : la Compagnie des Compteurs de Montrouge, où officie le rival de Defrance, René Barthélémy, continue sur place ses expériences en dérogation à une interdiction décidée par l'Occupant, accueillant même des dignitaires nazis dans ses locaux. Mais, il est vrai, la CDC s'était alliée à la Telefunken allemande dans le milieu des années 30 dans ses recherches sur la télévision. "Ca crée des liens"... qui vaudront à Barthélémy quelques soucis à la Libération.

René Barthélémy (2ème à g.) fut accusé de collaboration à la

Libération mais il réussit à convaincre ses accusateurs que ses

travaux avaient été sans incidence sur l'effort de guerre nazi.

Document © M. Nicolas Blazianu

(cliquer sur ce lien pour découvrir d'autres photographies)

Quoi qu'il en soit, Henri Defrance (ou de France) poursuit ses expériences en vue d'améliorer la définition TV. Il a même pour ambition d'atteindre 1015 lignes, une folie à l'époque, mais devra pour le moment se contenter de 567 lignes, qui est déjà la définition la plus élevée, dépassant de peu le 525 lignes que les Américains du NTSC (National Television System Comittee, Comité du Système National de Télévision) viennent d'adopter en juillet 1941 aux dépens du 441 lignes de la RMA (Radio Manufacturers Association, Association des Constructeurs Radio américains).

Le studio TV de la Radio-Industrie à Lyon en 1941

Document © 819lignes.free.fr

(cliquer sur ce lien pour découvrir d'autres photographies)

La caméra 567 lignes conçue par Henri de France

Document © 819lignes.free.fr

(cliquer sur ce lien pour découvrir d'autres photographies)

C'est ce même Henri Defrance (devenu entretemps Henri de France) qui mettra au point le (tristement) fameux 819 lignes adopté en 1948 par François Mitterrand, Secrétaire d’État à l'Information, sur l'insistance pressante de Wladimir Porché, alors Directeur de la RTF. A l'argument de la "plus belle image du monde" s'ajoutaient des considérations plus bassement matérielles, à savoir le refus de devoir payer aux Américains des royalties pour la version européenne (qu'ils avaient imposé à l'Allemagne vaincue et en pleine reconstruction) à savoir leur nouveau standard à 525 lignes mué en 625 lignes par les vertus du courant secteur à 50 périodes en Europe, au lieu du 60 périodes nord-américain. En évitant de recourir à la même définition et aux mêmes choix techniques, par exemple en gardant la polarité vidéo positive et le son en modulation d'amplitude, la France évitait d'avoir à payer des droits aux Américains et aux Allemands, tout en les dissuadant ainsi de vendre en France leurs téléviseurs, uniquement conçus pour le 625 lignes "européen"...

L'Histoire démontrera rapidement que ce choix désastreux, non seulement isolera la France pendant longtemps, mais provoquera aussi un retard considérable dans la production des matériels d'émission, bien plus délicats, dans la construction d'un réseau bien plus coûteux et bien plus gourmand en fréquences, et surtout pour la construction des téléviseurs qui ne pourront pas être adaptés au 625 lignes UHF, seul moyen possible d'installer de nouvelles chaînes en France, avant une modification totale de leur conception, uniquement possible à partir de 1961.

Le Gouvernement récidivera en 1967 avec l'adoption du procédé de télévision en couleur SECAM (également inventé par Henri de France à la fin des années 50), alors que tous les autres pays européens adopteront le PAL allemand, dérivé du NTSC américain. A la conférence de Stockholm où les Français auraient pu défendre un système mixte, la représentation française fut, on ne sait pourquoi, confiée à un haut fonctionnaire qui ignorait tout de la télévision, tandis que le Général de Gaulle, on ne sait pas non plus pourquoi, interdit en personne le départ pour Stockholm du camion technique de démonstration qui aurait permis cette "troisième voie".

(informations révélées dans le livre "75 ans de radio et de télévision" du pionnier de la télévision Marc Chauvierre, publié en 1989).

Pour en revenir au 441 lignes, c'est cette définition que continuent, de leur côté, d'utiliser les Nazis dans les années 40 pour leur station de Berlin qui utilise une mini Tour Eiffel, la Funkturm (Tour de radio) équipée à son sommet de curieuses antennes en forme de roues de vélo...

" Les antennes à ondes ultra-courtes érigées sur la tour radio

de Berlin pour les émissions de télévision à haute définition "

Document © earlytelevision.org

(cliquer sur ce lien pour découvrir d'autres photographies)

La "Funkturm" de Berlin durant une manifestation nazie en 1938

Document © Spiegel.de

(cliquer sur ce lien pour découvrir d'autres photographies)

Lyon, qui possède elle aussi une mini-Tour Eiffel depuis 1892, la Tour de Fourvière, ne s'en sert pas du tout pour la radio et la télévision. Elle a servi d'attraction à l'initiative d'un restaurateur et de commerçants du coin pour offrir à leurs clients un superbe point de vue sur la ville. Mais certains murmurent aussi que ce serait une initiative anti-cléricale pour embêter les prélats de la Basilique Notre-Dame de Fourvière toute proche...

Dernière modification par kiki37 ; 15/04/2022 à 11h22.

-

18/11/2013 16h57 #10

Retour dans les années 50. La RTF, qui a du donner la préférence à la reconstruction de ses réseaux radio démantelés pendant la guerre (le grand centre Ondes Longues d'Allouis vient tout juste d'être reconstruit, après 14 ans de silence), cherche à couvrir le plus de population avec le moins d'émetteurs possibles. Après Paris, c'est donc tout logiquement Lille, Lyon et Marseille qui auront la priorité. Lyon avant Marseille, tout simplement parce que la liaison hertzienne les rejoindra progressivement l'une après l'autre... Liaison dont le maillon lyonnais est la tour hertzienne du Mont-Cindre, dans la banlieue de Saint-Cyr au Mont d'Or :

Relayant les signaux de Paris vers Fourvière puis plus tard, au Mont-Pilat et à Grenoble...

Cliquer sur l'image ou ici pour l'afficher en plus grande taille

Document © Delcampe.net

... la tour hertzienne du Mont-Cindre surmontée d'un inhabituel feu de signalisation aérienne.

Cliquer sur l'image ou ici pour l'afficher en très grande taille

Document © Delcampe.net

L'épisode alsacien étant réglé, la RTF cherche comment couvrir cette agglomération lyonnaise le mieux possible, alors qu'elle est encaissée dans une sorte de cuvette dominée par plusieurs collines... les Monts du Lyonnais.

Les techniciens font divers essais depuis les points hauts de la ville, mais aussi dans les environs, avec pour but de couvrir toute la vallée du Rhône jusqu'à Marseille à partir d'un émetteur de grande puissance. Le choix, pour ce site, se porte assez rapidement sur le Mont-Pilat, au sud de Saint-Étienne. Des essais réalisés avec les techniques habituelles de l'époque (une antenne accrochée à un ballon) permettent des réceptions jusque dans les Alpes, au-dessus de Grenoble !

Le Mont-Pilat en 1955 avant la construction de l'émetteur. Le bâtiment en bois, visiblePar contre, les émissions du Mont-Pilat ne pourront pas être captées dans toute l'agglomération lyonnaise, il faut un relais local de faible puissance pour arroser les zones d'ombre de la ville... En fait, c'est ce petit émetteur qui sera mis le premier en service. et la RTF n'aura même pas à construire un pylône car la propriétaire de la Tour de Fourvière s'en dessaisit et la Ville est trop heureuse d'y accueillir "la Télévision"... qui débute ses émissions le 15 octobre 1954.

au-dessus du restaurant, abrite les techniciens de la RTF et leurs matériels de mesures.

Cliquer sur l'image ou ici pour l'afficher en plus grande taille

Comme pour Lille et Strasbourg, un petit studio est installé en ville, qui permettra d'offrir, en dehors du programme national, des émissions locales et bientôt régionales, lorsque le puissant émetteur du Mont-Pilat sera mis en service.

15 octobre 1954 : la Tour de Fourvière diffuse la télévision dans l'agglomération lyonnaise

Document © Delcampe.net

Dans l'immédiat, Fourvière émet, comme Strasbourg, sur le canal F5 en polarisation horizontale, mais avec seulement 100 Watts de puissance crête-image (contre 3 kW à Strasbourg). Sa réception se limite à l'agglomération lyonnaise.

Le 13 Janvier 1964 : La 2ème chaîne arrive sur l’émetteur de Lyon Fourvière :

le reportage sous ce lien

Pour éviter aux bouillants Marseillais de faire une crise de jalousie, mais sûrement aussi pour contrer la réception, dans les quartiers hauts de Marseille, de Télé-Monte-Carlo qui émet seule depuis quelques mois dans toute la région, la construction d'un émetteur provençal est jugée prioritaire par la RTF par rapport à celui de la Vallée du Rhône. Il sera mis en service dès le 1er décembre 1954 sur le Massif de l’Étoile... et fera l'objet d'un historique plus détaillé dans la prochaine étape de ce Tour de France des émetteurs TV.Dernière modification par kiki37 ; 16/04/2022 à 15h38.

Répondre avec citation

Répondre avec citation

e_27-01-1958.jpg[/IMG]

e_27-01-1958.jpg[/IMG]

]

]

Liens sociaux