Les antennes d'émission TV en France dans les années 50-60 :

la Normandie

1) Caen - Mont Pinçon

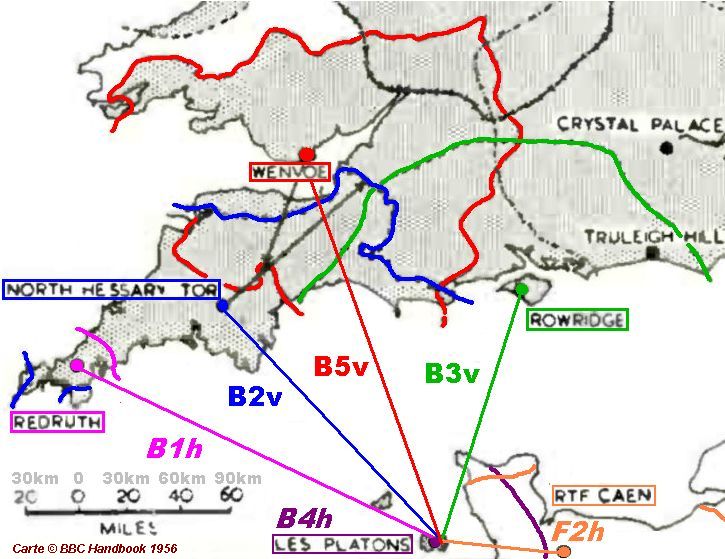

Alors que jusqu'à présent la R.T.F. avait donné la préférence aux régions proches des frontières du nord, de l'est et du sud-est pour développer son réseau d'émetteurs de télévision face à la concurrence des pays frontaliers, c'est désormais de la mer qu'arrivent des ondes étrangères, avec la mise en service le 3 octobre 1955 dans les îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Aurigny, Sarck), d'un émetteur de la B.B.C. sur le canal B4-H (vidéo 61,75 MHz - audio 58,25 MHz).

C'est en effet le seul canal disponible pour la B.B.C. à cet endroit parmi les cinq qu'elle utilise dans la bande I : même les émetteurs de Rowridge sur l'île de Wight sur le canal B3-V, et de Wenvoe dans le Pays de Galles sur le canal B5-V, seraient susceptibles de provoquer des interférences en cas d'utilisation à Jersey. Quant aux canaux B1 et B2, c'est exclu puisqu'ils sont occupés par le canal F2-H attribués à la R.T.F. à Caen :

Le seul canal restant disponible en 1955 pour les îles anglo-normandes était à l'évidence le B4.

C'est la raison probable du remplacement du canal F4-H, initialement attribué à la R.T.F.,

par le canal F5-H "hors bande" en bande III pour son futur émetteur de Rennes.

D'après carte BBC Handbook © 1956

Situé au lieu-dit Les Platons, au nord-est de Jersey, l'émetteur, d'une puissance apparente rayonnée de 1 kW seulement, est néanmoins correctement reçu dans une bonne partie du Cotentin et de la côte nord de la Bretagne :

La zone de réception de l'émetteur BBC Les Platons dès 1955

Document © Télé-Magazine (1960)

De hauteur modeste (60 mètres environ), le pylône avait à peu près l'aspect de celui des Isles Scilly (pointe sud-ouest de l'Angleterre) photographié ci-dessous en 1983 :

Deux différences sont à noter entre Les Platons et les Iles Scilly (photographie ci-dessus ) :

1) Pas de cylindre d'émission UHF aux Platons, qui n'a émis qu'en 405 lignes VHF.

2) L'antenne de réception du signal 405 lignes (en bas) était verticale, dirigée sur

North Hessary Tor (canal B2-V) et non horizontale (dirigée ici sur Redruth, canal B1-H)

Document © mb21.co.uk

N'hésitez pas à aller visiter ce site passionnant sur

les émetteurs de radio-TV britanniques (et autres)

auquel participe d'ailleurs activement notre ami mw963

Malgré la barrière de la langue, la R.T.F. prend au sérieux cette concurrence car, même si le 405 lignes britannique est obsolète, la bataille des standards est toujours d'actualité à cette époque.

Dans cette zone touristique très fréquentée par les Parisiens comme par les étrangers (Mont Saint-Michel, citadelle de Saint-Malo, plage de Granville...) il ne saurait être question de laisser les grands hôtels s'équiper de téléviseurs ne proposant que les émissions anglaises à leurs clients fortunés attachés à un certain confort.

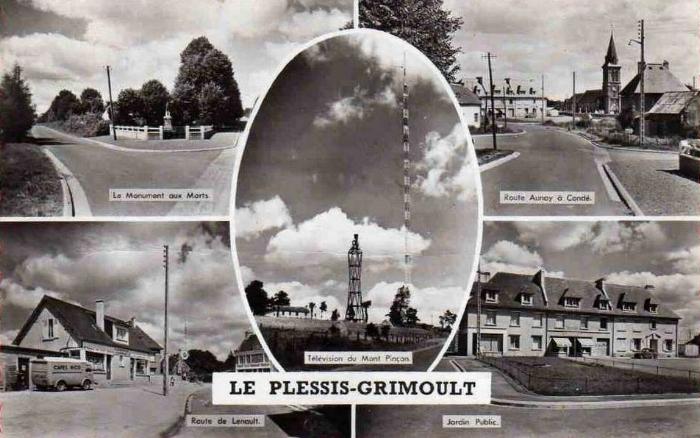

La mise en service de l'émetteur de Basse-Normandie est donc hâtée et les études sont lancées dès 1955 pour retenir le lieu d'émission. Ce sera sur le Mont-Pinçon, sur la commune du Plessis-Grimoult, qui domine de ses 362 mètres le département du Calvados :

La zone de réception prévue devrait, non seulement couvrir la quasi-totalité de celle des Platons, mais aussi s'étendre au Sud vers l'Orne, la Mayenne et même le nord de la Sarthe...

Dès le 20 janvier 1955, exactement trois semaines après les débuts de la B.B C. à Jersey, la R.T.F. a pris la précaution de prévenir que ses émetteurs de l'Ouest subiront un certain retard :

Document © Ouest-France

Et encore... ces retards vont être encore plus grands que ce qui est annoncé ci-dessus. Pour des raisons que nous évoquerons lors de sa présentation à venir, l'émetteur de Rouen ne sera mis en service qu'en octobre 1956, mais c'est un privilégié par rapport aux autres : les petits relais de Cherbourg et du Havre auront deux ans de retard (été 1958), Bordeaux ne démarrera ses émissions qu'en décembre 1957, et il faudra attendre 1960 pour remplacer les petits relais de 3 Watts (Limoges) et de 50 Watts (Rennes et Nantes) effectivement mis en service, en 1957, mais avec des zones de réception minuscules à la place de ceux de 20 kW initialement prévus à cette date

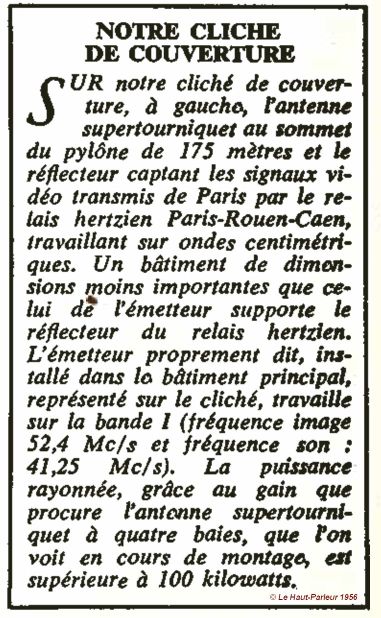

Le canal retenu pour le Mont-Pinçon est le F2 (vidéo 52.40 MHz - audio 41.25 MHz) en polarisation horizontale, et la puissance crête-image sera de 20 kW. C'est le tout premier émetteur de forte puissance à fonctionner en bande I avec la définition de 819 lignes : Liège en Belgique, et (très brièvement) le Felsberg de Telesaar ne seront mis en route qu'en 1958.

On peut s'étonner du choix de ce canal, alors que la B.B.C. très proche émet uniquement sur cette bande I, ce qui ne manquera pas de provoquer des problèmes d'interférences avec les stations britanniques de grande puissance, même si celles-ci utilisent la polarisation verticale.

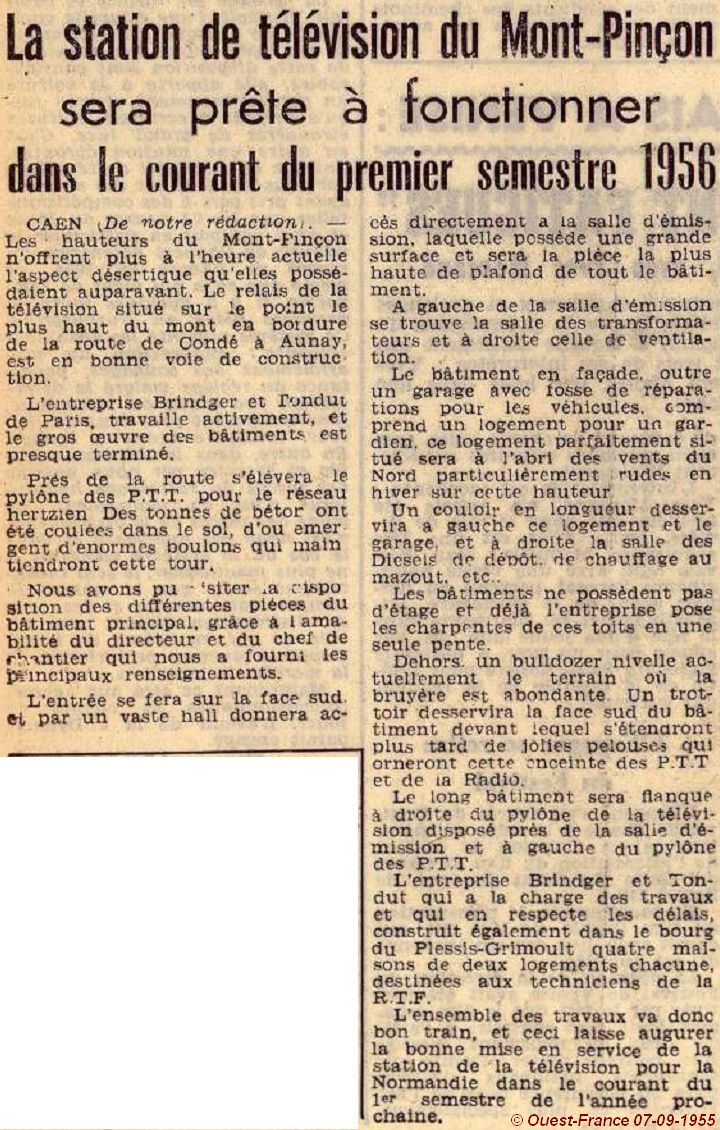

Les travaux du Mont-Pinçon se poursuivent néanmoins activement :

Document © Ouest-France

Document © Magazine Le Haut-Parleur (1956)

Pour afficher la photographie de couverture, cliquer ici

(document PDF © Le Haut-Parleur - Taille 300 ko)

Document © Magazine Le Haut-Parleur (1956)

Pour plus de détails techniques sur l'émetteur, cliquer ici

(document PDF © Le Haut-Parleur - Taille 176 ko)

Finalement, l'émetteur est mis en service, jour symbolique, le 14 juillet 1956 et officiellement inauguré par le ministre de l'Information quelques jours plus tard :

Mais la palme revient à... la Vendée avec des réceptions aux Sables d'Olonne, à 287 km de l'émetteur, soit la même distance qu'entre le Mont-Pinçon et... le centre de Londres :

Cliquer dans l'image ou ici pour une parfaite lisibilité de cet article

Document © Ouest-France

Le centre émetteur R.T.F. de Caen Mont-Pinçon en 1956.

L'antenne Supertourniquet est à peine visible à son sommet.

Noter le petit pylône construit par les P.T.T. pour leur faisceau hertzien.

Document © Delcampe.net

La zone de réception du Mont-Pinçon s'avère bien plus vaste que celle initialement prévue, ce qui ne manque pas de susciter un très vif intérêt (largement relayé dans la presse - voir ci-après) mêlé d'impatience de la part des populations éloignées qui le reçoivent de façon parfois acrobatique, voire même sporadique...

Réception jusqu'à Laval (Mayenne) à 100 km de l'émetteur...

Document © Ouest-France

Avec la même distance en Sarthe, à 20 km au nord-est du Mans...

Document © Ouest-France

Encore un peu plus loin, à 120 km...

Document © Ouest-France

Et même à 150 km...

Document © Ouest-France

Cliquer dans l'image ou ici pour une parfaite lisibilité de cet article

Document © Ouest-France

Document © Ouest-France

Dans toutes les recherches de documents d'archives liés au développement du réseau, jamais jusqu'à présent ne s'était présentés autant de témoignages enthousiastes liés à la mise en service d'un émetteur de télévision. La Sarthe notamment, qui se manifestera, nous le verrons, à plusieurs reprises pour hâter la mise en service d'un "relais" sur son territoire. Élus comme population ne comprenaient pas comment, situés relativement près de Paris, ils allaient devoir attendre plusieurs années et passer obligatoirement par l'artère hertzienne de Rouen et Caen, au lieu d'avoir leur liaison directe avec la capitale. C'est pourquoi, malgré toutes les difficultés liées à l'éloignement et à la très grande sensibilité du canal F2 au parasites automobiles, nombreux étaient ceux qui ne voulaient pas attendre et s'équipaient en conséquence.

Certains profitaient de cet engouement, en particulier ce commerçant du Mans qui faisait régulièrement des annonces dans les journaux sous la forme d'articles de presse pour inciter les Sarthois à s'acheter un téléviseur :

Affichage des résultats 1 à 10 sur 1052

Mode arborescent

-

02/07/2018 04h26 #11

Dernière modification par kiki37 ; 10/07/2022 à 17h18. Motif: au

Colorix

Louis Marie Foratier

-------

décédé en janvier 2020

Répondre avec citation

Répondre avec citation

Liens sociaux