Bonjour !

Notre longue étape Luxembourg-Lorraine se termine donc ici avec Forbach et c'est donc maintenant à vous, chers amis, de prendre le relais pour apporter vous aussi vos remarques, souvenirs, questions ou autres (ainsi que sur les précédentes étapes de ce "Tour" si vous le souhaitez).

Ce type de fil de discussion est en effet totalement différent d'un forum de contributions au coup par coup, comme celui des "photos d'antennes drôles, hors normes" de notre ami Cricri, par exemple, où chacun peut intervenir sans contraintes.

Ici, la (longue) histoire de ces émetteurs, la profusion des infos et des documents (photos, vidéos) sont très contraignantes lorsqu'il y a de longs textes à écrire et à illustrer, ce qui malheureusement bride tout dialogue en direct, lequel viendrait alors interférer dans la trame de l'étape et gênerait son suivi logique. C'est ce que nous avons dû gérer avec difficulté, avec kiki37 qui y avait largement contribué, pour l'étape PACA qui s'était retrouvée éparpillée un peu partout, plus personne ne s'y retrouvait et la remise en ordre logique avait été longue et difficile.

C'est donc à la fois très handicapant et très frustrant, et je tiens à vous remercier pour votre compréhension et votre patience à cet égard, notamment ceux qui ont gentiment déplacé leurs commentaires pour faciliter la trame de l'étape en cours.

La prochaine région abordée, bien moins complexe et bien plus rapide à visiter, sera la Champagne-Ardenne (Reims, Troyes, Mézières, Chaumont...) dans quelques semaines, le temps de récupérer un peu, et surtout de vous laisser, à vous-mêmes, tout le temps de participer à ce fil de discussion, qui est aussi le vôtre !

A bientôt,

+ Répondre à la discussion

Affichage des résultats 331 à 340 sur 1052

-

13/04/2016 02h08 #331

Dernière modification par Colorix ; 13/04/2016 à 04h22.

Colorix

Louis Marie Foratier

-------

décédé en janvier 2020

-

Réclame

-

14/04/2016 15h24 #332

Eh bien , non, cher ami Colorix: la région est n'a pas été sans poser des problèmes et créer des anecdotes, relayées ici dans les numéros de la revue "antennes" publiée par Télédiffusion de France (alors organisme d'état).

N.B. l'histoire de la duplication des émetteurs de TF1 est sous ce lien page 47, post 466Dernière modification par kiki37 ; 09/02/2018 à 20h28.

"Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent à vous embêter ?"...E.Aisberg (son C.V.)

-

14/04/2016 15h25 #333

Dernière modification par kiki37 ; 09/02/2018 à 20h31.

"Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent à vous embêter ?"...E.Aisberg (son C.V.)

-

14/04/2016 15h29 #334

Automatisation des réseaux de diffusion

Afin d'assurer la continuité de diffusion, TéléDiffusion de France (établissement public) a maintenu dans les centres émetteurs principaux des équipes d'exploitation présentes pendant toute la durée de fonctionnement. Pour cette même raison, des émetteurs (ou certains étages) sont doublés, ce qui assure la fiabilité accrue du système.

à l'horizon des années 1980, l'introduction de l'automatisme fait disparaître la contrainte de présence des équipes d'exploitation. Grâce à la téléexploitation, 54 centres de télévision dits "intercalaires" sont exploités sans personnel permanent, les télécommandes et signalisations nécessaires étant ramenées sur 18 stations pilotes.

À partir des années 80 ce système de télésurveillance est étendu à des centres d'émission plus importants., en commençant par la zone expérimentale de la région Est.

En Alsace, l'automatisation touche successivement les centres de:

• Mulhouse-Belvédère, après modernisation de l'émetteur 2ème chaîne

• Strasbourg-Sélestat (radio) après modification ou confortement de l'émetteur le plus ancien.

• Strasbourg-Nordheim, après confortement de l'émetteur 2ème chaîne.(1980)

• Mézières-Sury après l'échange de l'émetteur 2ème chaîne (fin 78)

• Besançon-Le Lomont après renouvellement de l'émetteur 2ème chaîne (fin 79)

Viendront ensuite Reims et Troyes après l'arrêt des émissions 819 lignes.

En radio, la station de Nomény sera confortée par un émetteur de secours

Ce sera par la suite le tour de la Bretagne puis de l'Ouest (1985)Dernière modification par kiki37 ; 09/02/2018 à 20h33.

"Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent à vous embêter ?"...E.Aisberg (son C.V.)

-

14/04/2016 17h08 #335

Dernière modification par kiki37 ; 09/02/2018 à 20h34.

"Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent à vous embêter ?"...E.Aisberg (son C.V.)

-

22/04/2016 17h39 #336Membre

- Date d'inscription

- mai 2012

- Messages

- 3 644

J' avais remarqué, sur les caractéristiques des PAR d' émission, que NORDHEIM STEPHANSBERG, et MULHOUSE BELVEDERE, figuraient parmi les plus puissants en UHF analogique

Puissance > 1250 KW PAR , sans doute pour que les FFA puissent facilement capter ces émetteurs en Rhénanie, et Bade Wurttemberg.

En outre, les FFA basé dans le Bade Wurttemberg captaient, en plus de TF1, A2, et FR3, la TSR 1 via St Crischona.

Ceux de la Rhénanie captaient aussi la RTBF, ainsi que Dudelange, avec RTL Belgique Wallonne.

Je me rappelle, comme si c' était hier, quand Delphine Déliat annonça l' activation de TF1 625 lignes SECAM, en Décembre 1979, sur le canal 62 UHF, de NORDHEIM STEPHANSBERG( avec sa PAR phénoménale ! )

Je crois que, vu sa PAR, l' émetteur du BELVEDERE de Mulhouse, devait " cracher" loin, ses canaux UHF 21, 24, et 27, et être capté dans tout le Mittelland Suisse, le Jura Suisse, voire, même jusqu' au Bodensee( si ça se trouve, les FFA basés à Fredrichshafen pouvaient le capter !), en passant par Lucerne, Zurich, Berne( j' avais capté cet emetteur au sommet de la Jungfrau/Jungfraujoch, avec un mini tv portable ! )Dernière modification par BAISIN ; 22/04/2016 à 17h48.

-

07/05/2016 23h30 #337

Les antennes d'émission TV en France dans les années 50-60 : la Champagne-Ardenne

Nous l'avons vu précédemment, deux facteurs ont contribué à développer la télévision plus vite que prévu dans l'Est de la France : d'une part d'abord, l'arrivée de chaînes étrangères sur le territoire français (La TV allemande en Alsace, Télé-Luxembourg en Lorraine), puis le tracé du faisceau hertzien Paris-Strasbourg permettant à la R.T.F. de lancer, dans un premier temps, de petits relais provisoires avant de mettre en place les émetteurs régionaux définitifs.

1) Reims : Vrigny puis Hautvillers

Ainsi, comme pour la Lorraine, la Champagne bénéficiait-elle à la fois des émissions de Télé-Luxembourg (puis plus tard, de la TV belge) dans sa partie septentrionale, mais aussi du passage du "câble hertzien" de la R.T.F. par Vrigny, à 10 km à l'Ouest de Reims, en extrême limite de réception de l'émetteur luxembourgeois :

Bien sûr, pour lutter contre la concurrence luxembourgeoise qui arrive, même difficilement, sur la cité rémoise depuis quelques mois, la R.T.F. met en service dès le 13 novembre 1955 dans cette tour de Vrigny un équipement provisoire de 50 Watts de P.A.R. couvrant la ville et ses environs sur le canal F5 -V, destiné ultérieurement à l'émetteur régional de Hautvillers, près d'Epernay, à 20 km plus au Sud. Là encore, comme à Metz et à Nancy, les téléspectateurs seront obligés de faire plus tard réorienter leur antenne pour continuer de recevoir les émissions de la "Télévision Française".

La tour hertzienne dominant le village de Vrigny

a diffusé la "Télévision Française" de 1955 à 1958

Dominée depuis par un pylône plus élevé, la Tour était accompagnée du

logement habituel pour le personnel, rasé récemment car devenu inutile.

Capture d'écran © Google Street View

Le 23 décembre 1958, l'émetteur de Hautvillers est enfin mis en service avec une puissance crête-image de 10 kW et un pylône haut de plus de 200 mètres :

Le pylône de Hautvillers surmonté de ses panneaux

rayonnants sur le canal F5-V en 1961.

Document © Delcampe.net

Ainsi que l'a expliqué le journaliste Claude Pierrard (qui animera plus tard "Croque Vacances" pour les enfants) lors des 50 ans de la station, Hautvillers diffusera à partir du 25 février 1965 un journal régional de dix minutes uniquement sur la toute nouvelle 2ème chaîne (la Première continuant de relayer celui de Nancy commun aux deux régions Lorraine-Champagne Ardenne) jusqu'à ce que la séparation soit effective et permette la diffusion du journal "champardennais" sur les deux chaînes :

L'évocation de l'ORTF à Hautvillers par le journaliste Claude Pierrard

Cliquer sur l'image pour afficher la vidéo

ou clic droit ici pour la télécharger

Documents © INA et Cinquantenaire France 3 Champagne-Ardenne

Dernière modification par kiki37 ; 05/06/2022 à 16h25.

Colorix

Louis Marie Foratier

-------

décédé en janvier 2020

-

07/05/2016 23h31 #338

2) Mézières Sury

Comme pour l'émetteur de Nancy-Vandoeuvre, on ne dispose malheureusement d'aucun document photographique ancien présentant en détail celui de Mézières Sury à l'époque de la RTF.

Les seules photos "anciennes" actuellement connues sont celles de TDF (voir ici ) et du site de Thierry Vignaud (voir ici) montrant le remplacement de l'ancien mât haubané par un pylône autoporteur de 105 mètres dans les années 2004-2005 :

L'ancien mât haubané de Sury lors de son remplacementInstallé en complément de l'émetteur de Reims qui n'atteignait pas le nord du département des Ardennes, le relais de la RTF à Sury, à l'ouest de Mézières,eut d'abord le statut de réémetteur dès la fin avril 1959 avec une puissance de 125 Watts crête-image, portée à 500 Watts en 1961.

par un pylône autoporteur en mai 2005.

Les panneaux bande III ont été démontés dès la fin du 819 lignes

en 1983, le canal 8A étant remplacé par le 36 UHF pour Canal Plus.

Ils se trouvaient vraisemblablement sous le cylindre UHF.

Détail d'un cliché © TDF (voir l'original ici)

Piloté et supervisé par Hautvillers avant d'être lui-même intégré quelques années plus tard dans le réseau des émetteurs principaux, Sury se vit attribuer le canal 8A (174,10-185,25 MHz) comme Paris et Lille mais en polarisation verticale. Il y a lieu de penser que le choix de ce canal (au lieu du canal 8 planifié au niveau national sur 175,35-186,55 MHz) associé à la polarisation verticale, était motivé par la présence de la Belgique wallonne toute proche.

En effet, nous l'avons vu précédemment, une grande partie de celle-ci captait depuis 1950 ce canal particulier sur l'émetteur de Lille. Ce choix simplifiait peut-être le travail des techniciens belges comme français pour la planification des fréquences dans cette région frontalière saturée par les émetteurs français, belges (wallons et flamands), luxembourgeois, ouest-allemands et néerlandais...d'où le peu de place disponible dans la bande VHF dès cette époque. Le voisinage des canaux E7 de Télé-Luxembourg et F8A de Sury obligeait même certains téléspectateurs ardennais à équiper leur récepteur d'un "réjecteur", comme à Nancy. L'arrivée du canal 21 UHF de Télé-Luxembourg en 1971 puis la duplication de TF1 en couleur en 1979 sur les trois émetteurs principaux champenois et ardennais, permirent de résoudre définitivement ces problèmes d'interférences mutuelles.

3) Troyes Les Riceys

Alors que la concurrence venue d'Allemagne et du Luxembourg avait obligé la R.T.F. à mettre en service dès que possible des émetteurs près des frontières, la situation était moins préoccupante dans le sud de la Champagne et l'administration prit tout son temps pour y développer son réseau TV.

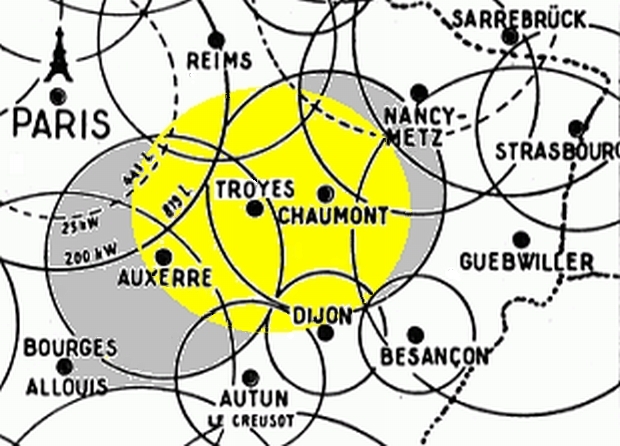

Initialement, le plan de Stockholm de 1952 prévoyait un émetteur de 50 kW en bande I sur le canal F2-H à Auxerre, dans l'Yonne, et un autre de même puissance à Chaumont (Haute-Marne) sur le canal F12-H :

Troyes-Les Riceys se trouve à mi-chemin entre les sites d'Auxerre

et Chaumont initialement prévus au Plan de Stockholm de 1952.

A noter qu'une zone de brouillage mutuel aurait existé dans le sud

de la Seine-et-Marne entre le canal 2-H (41,25-52,40 MHz) et

Paris 441 lignes (42-46 MHz pol. V, en pointillé sur la carte)

si ces deux émetteurs avaient dû coexister jusqu'en 1956.

Source : "Technique de la télévision" (tome 1) par AVJ Martin

Téléchargeable ici (taille 6 Mo) - © Sté des Editions Radio 1953

En fait, les mesures de champ des émetteurs de la Tour Eiffel, de Hautvillers et de Bourges qui entouraient cette zone à couvrir, permirent de déplacer l'émetteur bande I plus au nord, près de Troyes, et de supprimer en conséquence celui de Chaumont. Plus tard toutefois, cette ville se verra attribuer un "intercalaire UHF" sur le site, particulièrement glacial en hiver, du plateau de Chalindrey. Nous y reviendrons dans le prochain sujet consacré aux intercalaires UHF champenois, avec des documents passionnants de notre ami kiki37.

Comme elle l'avait déjà fait dans d'autres villes (Strasbourg, Alger), la RTF mit donc en service son émetteur de Troyes, sur la commune des Riceys, une veille de Noël, le 24 décembre 1960 :

Surmonté de ses imposants panneaux bande I

en polarisation horizontale, l'émetteur des Riceys en 1961

Document © Delcampe.net

Comme pour ses homologues de Caen et Limoges, la station de Troyes souffrait régulièrement des interférences provenant des émetteurs éloignés en bande I, mais aussi des parasites industriels et surtout des automobiles et des vélomoteurs à moyenne ou grande distance. Il faudra attendre 1979 avec la duplication de TF1 en UHF SECAM pour permettre, enfin, une réception stable dans la zone de réception des Riceys.

Et aussi... la radio en modulation de fréquence :

Retrouvée par un de nos contributeurs d'origine bourguignonne dans les archives en ligne du quotidien Le Bien Public, cette photographie a été prise le 15 mai 1963 dans la salle d'émission du centre RTF des Riceys, à l'occasion de l'inauguration officielle des trois émetteurs de radiodiffusion en modulation de fréquence.

A cette date ils diffusaient RTF-Inter (future France-Inter) sur 97,9 MHz, RTF-Haute-Fidélité (future France-Musique) sur 91,4 MHz et RTF-Promotion (future France-Culture) sur 95,3 MHz pour le sud de la Champagne-Ardenne et le nord de la Bourgogne, chacun avec une puissance réelle de 12 kW (soit environ 200 kW de P.A.R.) :

On voit que ce sont trois émetteurs identiques, comportant chacun deux armoires, l'une à gauche

avec les étages de modulation et les réglages, l'autre à droite renfermant vraisemblablement

les étages de puissance. La dernière armoire, tout au bout à droite derrière le guide d'ondes,

contient sans doute le multiplexeur lui envoyant les trois porteuses de12 kW vers l'antenne..

Document © Le Bien Public

Cliquer sur l'image ou ici pour l'afficher en grande tailleDernière modification par kiki37 ; 05/06/2022 à 16h31.

Colorix

Louis Marie Foratier

-------

décédé en janvier 2020

-

07/05/2016 23h31 #339

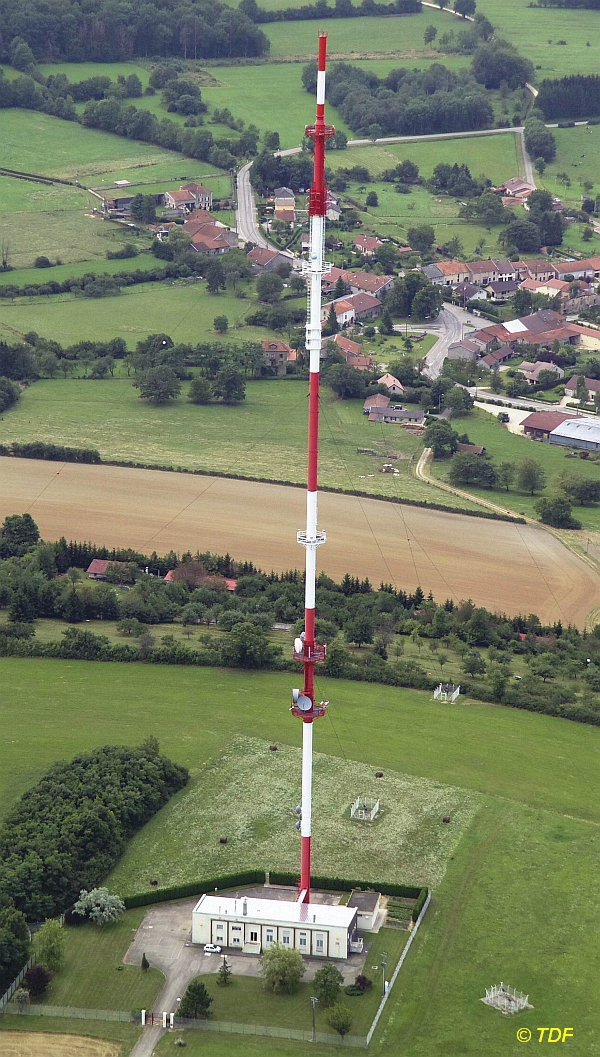

4) L'émetteur intercalaire de Chaumont-Chalindrey

Ainsi que cela a déjà été expliqué lors d'étapes précédentes de ce "Tour de France", les ondes UHF des émetteurs principaux ayant une portée moins grande que celles en VHF, des stations intercalaires durent être installées pour combler ces zones d'ombre tout en permettant d'ajuster géographiquement la couverture des émissions régionales aux circonscriptions administratives, ancêtres des régions actuelles ou qui précédaient celles récemment regroupées.

C'est pourquoi, avec le développement de la Deuxième Chaîne de l'ORTF, celle-ci se vit imposer la duplication de certains journaux régionaux (normalement diffusés seulement sur la Première Chaîne) : lorsqu'une région avait une couverture commune avec une autre, les deux journaux régionaux étaient diffusés en parallèle sur les deux chaînes, même après l'installation d'émetteurs intercalaires (voir précédente explication ici).

En Champagne-Ardenne, Troyes-Les Riceys a besoin d'être complété en UHF à l'est par un émetteur de complément dans le sud de la Haute-Marne.

Cette partie du territoire a d'ailleurs nécessité l'implantation par l'ORTF de trois émetteurs d'appoint pour l'ouest de la Lorraine : deux dans la Meuse (Verdun -Sept Sarges et Bar-le-Duc Willeroncourt) et un autre dans les Vosges (Vittel-Thuillières).

Tous trois ont la particularité de se ressembler fortement, en particulier parce que ce sont tous trois des mâts tubulaires :

L'intercalaire de Bar-le-Duc Willeroncourt (Meuse)

Document © TDF

L'intercalaire de Vittel - Thuillières (Vosges)

Document © TDF

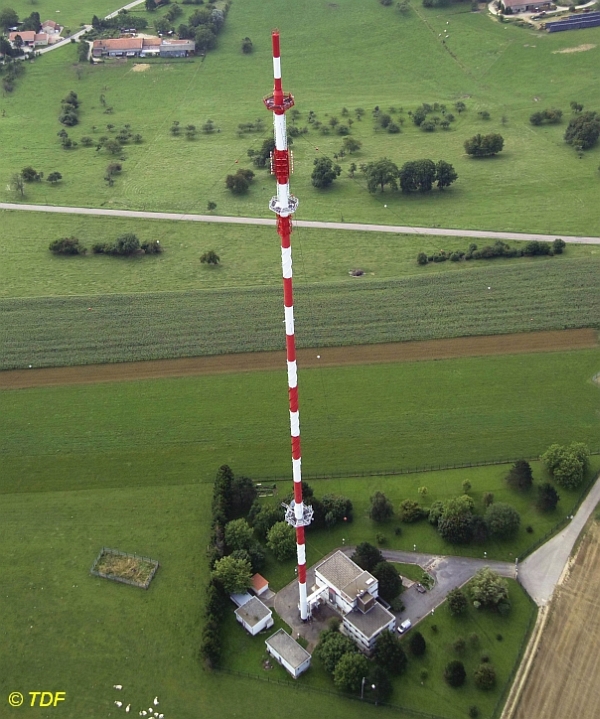

Côté champenois, le choix se porte sur le plateau du Cognelot, près de Chalindrey, au Sud-Est de Chaumont. Un pylône en treillis haubané de 200 mètres y est érigé par TDF en 1976 pour y relayer les trois chaînes couleurs prévues en UHF, et les trois réseaux nationaux FM de Radio-France. Sur FR3, les émissions régionales sont bien sûr celles de Champagne-Ardenne et la maintenance des équipements est assurée par les techniciens de l'équipe HF des Riceys :

L'émetteur intercalaire de Chaumont- Chalindrey (Haute-Marne)

Document © TDFDernière modification par kiki37 ; 05/06/2022 à 16h36.

Colorix

Louis Marie Foratier

-------

décédé en janvier 2020

-

07/05/2016 23h32 #340

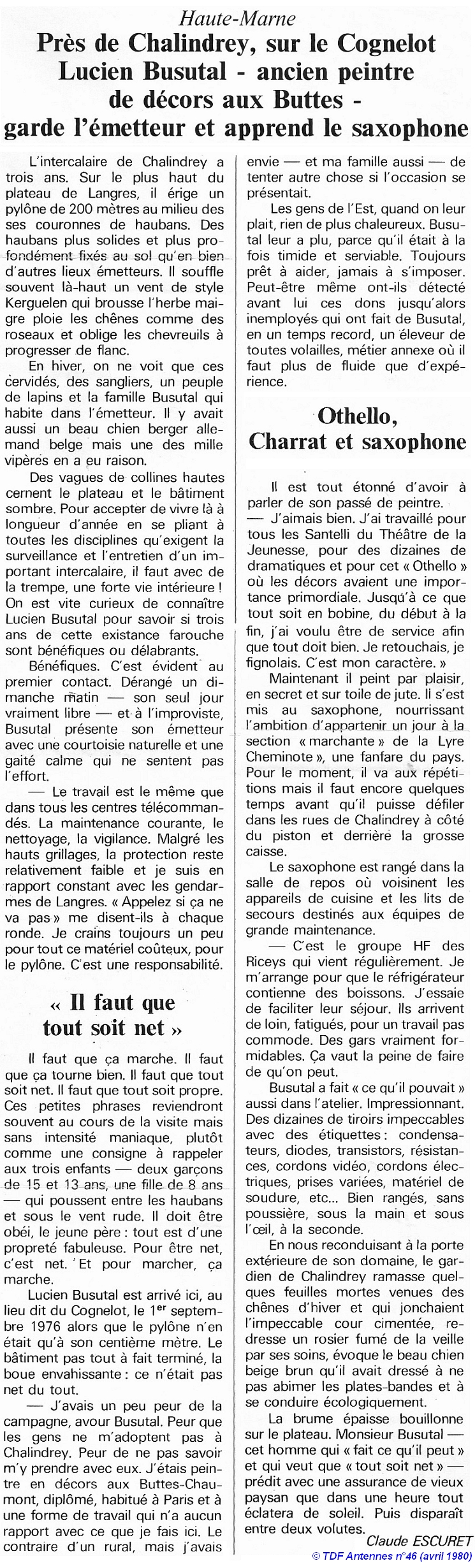

Dans son n° 46 d'avril 1980, la revue "Antennes" de TDF consacre plusieurs articles à la réception TV à l'époque souvent très difficile dans le sud de la Champagne-Ardenne (nous y reviendrons), mais aussi aux conditions de vie du "gardien de phare" de l'émetteur de Chalindrey.

N'oublions pas, en effet, qu'à cette époque l'automatisation et la télé-exploitation des équipements n'étaient pas assurées sur intégralité du réseau. Même dans les centres intercalaires, les émetteurs étaient surveillés par un personnel logé sur place, pas forcément spécialisé mais capable d'assurer l'entretien et les interventions mineures, et de faire appel aux équipes techniques basées dans les centres principaux pour les pannes importantes.

Un grand merci à kiki37 qui a soigneusement gardé, dans sa précieuse collection personnelle, des documents et témoignages parfois savoureusement anecdotiques, comme celui-ci :

Document © TDF - Collection kiki37

Dernière modification par kiki37 ; 05/06/2022 à 16h39.

Répondre avec citation

Répondre avec citation

Liens sociaux